Breve Storia del vetro e dei bicchieri

Nell'Egitto dei faraoni si soffiava il vetro.

Nell'Egitto dei faraoni si soffiava il vetro.

Oggetti in vetro dell'antica Roma.

Oggetti in vetro dell'antica Roma.

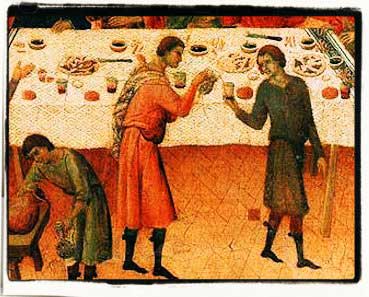

Sulle tavole del XIV° secolo, ritornano i biccheri in vetro.

Sulle tavole del XIV° secolo, ritornano i biccheri in vetro.

Sulle tavole tra il XVII° e XVIII° secolo gli oggetti in vetro diventano comuni.

Sulle tavole tra il XVII° e XVIII° secolo gli oggetti in vetro diventano comuni.

I bicchieri sulle tavole moderne: semplicità e design.

I bicchieri sulle tavole moderne: semplicità e design.

Note terminologiche

- Ciati: Piccole coppe utilizzate per attingere e servire il vino

- Calici: Recipienti per bere con piede e stelo che sostengono la coppa

- Crateri: Grandi vasi utilizzati per miscelare acqua e vino

- Patere: Coppe basse e larghe, spesso con manici

- Cantari: Boccali con due manici verticali

- Scifi: Coppe con due manici orizzontali

- Murra: Pietra preziosa orientale dalla natura non completamente identificata

- Vetro teutonico: Vetro di colore verde prodotto nell'Europa settentrionale medievale

- Mastri "fiolari": Artigiani veneziani specializzati nella produzione di bottiglie

- Vetro cristallino: Innovazione veneziana del XV secolo che permise di ottenere vetro particolarmente trasparente

- Flûte: Bicchiere a forma di flauto, stretto e allungato

- Humpen: Tipico boccale da birra tedesco di forma cilindrica

- Romer: Bicchiere tedesco tradizionalmente usato per il vino bianco del Reno

- Pokal: Calice diffuso in Germania nel XVIII secolo

- Zwischengoldglas: Tecnica boema che prevedeva l'inserimento di foglia d'oro tra due strati di vetro

- Vetro pressato: Tecnica di produzione industriale inventata nel 1825 che utilizzava stampi e pressione meccanica

- Vetro borosilicato: Tipo di vetro resistente agli sbalzi termici, noto commercialmente come Pyrex

- Tritan: Cristallo moderno privo di piombo, particolarmente resistente e brillante

Origini e antichità: la nascita di un'arte millenaria

La storia del vetro si intreccia profondamente con quella della civiltà umana e rappresenta uno dei più affascinanti esempi di come tecnica, arte e costume si siano evoluti parallelamente. La scoperta del vetro ha origini antiche, sebbene non si conosca con certezza quale popolo o in quale periodo sia avvenuta. Una delle più celebri leggende, tramandata da Plinio il Vecchio, racconta di alcuni mercanti fenici che, tornando dall'Egitto con un carico di carbonato di soda (salnitro), si fermarono per riposare sulle rive del fiume Belo. I mercanti utilizzarono blocchi di salnitro per sostenere i tegami su cui preparare la cena e vi accesero sotto il fuoco; al mattino, con loro stupore, scoprirono che al posto della sabbia del fiume e del carbonato di soda, si era formato un materiale trasparente e lucido.

Il più antico reperto in vetro conosciuto è una bottiglia esposta al British Museum, risalente all'epoca di Thutmose III, faraone della 18a dinastia (circa 1450 a.C.). Furono probabilmente i mercanti fenici a diffondere le tecniche di lavorazione del vetro nell'area mediterranea. Nell'età del ferro troviamo già suppellettili da tavola in vetro monocolore verde pallido, incolore o intenzionalmente colorato.

In questo periodo iniziale, il vetro rappresentava un materiale prezioso e raro. Fu durante l'età ellenistica che la manifattura del vetro si diffuse in tutto il Mediterraneo, portando alla creazione dei più antichi gruppi di oggetti in vetro destinati all'uso quotidiano. Il primo gruppo significativo, proveniente dalla Magna Grecia, rappresenta il più antico tentativo di produrre un servizio da tavola completo; il secondo, originario dell'area siro-palestinese, comprende coppe per bere di forma conica ed emisferica con base arrotondata.

Questi reperti testimoniano l'evoluzione della produzione vetraria: se all'inizio dell'età ellenistica il vetro era ancora considerato un oggetto raro e prezioso, intorno al 50 a.C. era diventato un materiale d'uso quasi comune, segnando il passaggio verso una nuova era.

L'epoca romana: innovazione e diffusione

La vera rivoluzione nella produzione del vetro avvenne durante la dinastia Giulio-Claudia con la scoperta e la diffusione della tecnica della soffiatura, che sostituì il precedente metodo della colatura. Questa innovazione trasformò radicalmente le possibilità produttive, permettendo la creazione di forme più complesse e una produzione più rapida.

Intorno al 25 d.C., il vetro a colorazione naturale verde-bluastra o verde chiaro divenne il materiale più diffuso per il vasellame da tavola e i recipienti per la conservazione. Il vetro incolore, considerato di qualità superiore, era ricercato per gli oggetti più pregiati, mentre con il vetro non decorato si realizzavano interi servizi da tavola.

La ricchezza e varietà degli oggetti in vetro presenti sulle tavole degli antichi romani agiati è ampiamente documentata. I recipienti per bere erano molteplici, ciascuno con un uso specifico: ciati (piccole coppe per attingere), calici, crateri (grandi vasi per miscelare vino e acqua), patere (coppe basse e larghe), cantari o boccali (spesso fatti di legno), scifi (coppe con due manici), catini, tazze e fiale.

Questi oggetti erano realizzati in vari materiali: oro, argento, terracotta e naturalmente vetro. Particolarmente pregiati erano i recipienti murrini, realizzati con la murra, una pietra speciale d'origine orientale, opaca e preziosa. Tale materiale, la cui esatta natura rimane ancora oggi dibattuta dagli studiosi, era tenuto in grande considerazione poiché si riteneva aumentasse la fragranza dei vini. Anche il cristallo di rocca, raro e prezioso, veniva utilizzato per realizzare coppe per bere. Come ricorda Plinio, nel cristallo si bevevano solo bevande fredde, mentre le coppe di murra erano adatte sia per bevande fredde che calde.

A partire dal I secolo d.C., e per tutta l'epoca romana, si produssero in tutto l'Impero servizi da tavola in vetro soffiato. Le migliori qualità di vetro venivano intenzionalmente decolorate, diffondendo e valorizzando il concetto di trasparenza. Gli artigiani, sfruttando la capacità del vetro di riflettere la luce attraverso le sfaccettature, cominciarono a produrre, soprattutto in Italia, bicchieri e anfore sfaccettati.

Fino al V secolo d.C. l'industria del vetro continuò a fiorire, arricchendosi di nuove tecniche decorative. Con la disgregazione dell'Impero Romano, quest'arte cominciò a scomparire gradualmente in Occidente, mentre parte della tradizione vetraria romana continuò ad esistere in Oriente, confluendo nella cultura bizantina.

Il Medioevo: tradizione e innovazione regionale

Nonostante il declino artistico e culturale che caratterizzò molte aree dell'Europa medievale, l'influenza dell'arte vetraria romana non scomparve completamente. I percorsi evolutivi furono però diversi: nei paesi nordici gli artigiani si ritirarono dalle città alle foreste, sviluppando manufatti con caratteristiche regionali distintive; nei paesi meridionali e orientali, invece, si continuò a produrre oggetti in vetro seguendo più fedelmente la tradizione romana.

L'arte vetraria si sviluppò particolarmente nelle regioni dove si diffondeva la cultura della vite e si formavano importanti centri vinicoli. Nelle aree del Reno, della Mosella, della Senna e del Rodano, vetrai e viticoltori abbandonarono la ricchezza decorativa dei vetri romani per concentrarsi su forme più semplici e funzionali, dedicandosi principalmente alla produzione di bicchieri e bottiglie. Il vetro di questo periodo, di colore verde e chiamato "teutonico", conteneva numerose impurità e le forme spesso imitavano quelle dei manufatti in terracotta. Questa tipologia di vetro si diffuse in tutta l'Europa settentrionale fino in Inghilterra, e a sud fino a parte della Spagna.

Verso il 1200, in Italia, la produzione del vetro cominciò a concentrarsi in alcuni centri specializzati, come Venezia, dove operava una corporazione di mastri "fiolari" (fabbricanti di bottiglie). Anche i vetrai di Altare, in Liguria, acquisirono fama internazionale. In questo periodo, oltre alla produzione tradizionale (bicchieri, contenitori, bottiglie), nacquero nuove applicazioni del vetro, stimolate dalle esigenze della scienza e della tecnica: alambicchi, lenti d'ingrandimento, occhiali e imitazioni di pietre preziose.

Costumi e usi del bere nel Medioevo

Con la caduta dell'Impero Romano, molte raffinatezze della tavola andarono perdute. Il bicchiere individuale, elemento distintivo della civiltà romana, scomparve dalla consuetudine: durante l'impero di Carlomagno, ad esempio, non esisteva più un bicchiere per ogni commensale, ma si beveva da una coppa comune che circolava tra gli ospiti.

Nel Medioevo, le persone di alto rango utilizzavano per bere coppe di legno, terracotta o zinco, mentre i commensali di rango inferiore bevevano direttamente dalla caraffa. L'etichetta prevedeva precise norme: non riempire eccessivamente la bocca, pulirla preventivamente col dorso della mano e, soprattutto, vuotare completamente il proprio bicchiere prima di passarlo al vicino.

La tavola medievale era generalmente povera di oggetti: mancavano sia bicchieri sia posate individuali. Il coltello, che per molto tempo rimase l'unica posata, era condiviso da più commensali. Il bicchiere individuale rappresentava un'eccezione, e il suo uso non si generalizzò fino alla fine del XVI secolo; quando presente, il suo posto era alla destra del commensale.

Rinascimento e prima età moderna: il ritorno all'individualità

La transizione dal Medioevo al Rinascimento segnò un graduale ritorno alle raffinatezze della tavola. Michel de Montaigne, durante il suo viaggio attraverso la Germania meridionale nel 1580, osservava: "Ciascuno ha davanti al proprio posto il proprio bicchiere o la tazza d'argento, quello che serve ha cura di riempire il bicchiere non appena è vuoto, senza rimuoverlo dal suo posto, versandovi del vino da lontano con un vaso di stagno o di legno dal lungo becco".

Tuttavia, le usanze medievali persistettero a lungo. Quasi due secoli più tardi, nel 1717, François de Caillers notava: "In Germania e nei regni del nord è segno di civiltà e di buona educazione che un principe beva per primo alla salute di colui o di coloro che intrattiene a tavola, e poi di far presentare loro il bicchiere o la ciotola in cui ha bevuto, riempiti del medesimo vino; tra di essi non è affatto mancanza di buona educazione bere al medesimo bicchiere, anzi è segno di franchezza e di amicizia".

Fu l'evoluzione dei costumi e la nascita di nuovi concetti comportamentali a elevare la "soglia del disgusto" e a condurre all'uso di oggetti individuali sulle tavole. Il banchetto rinascimentale riscopriva così l'individualità del stare a tavola, ispirandosi al simposio classico: non più mensa comune, ma piatti, stoviglie, posti e sedie ben differenziati per ciascun commensale.

Nel Rinascimento, il miglioramento delle tecniche di produzione e dei materiali consentì la creazione di oggetti di notevole delicatezza e finezza, realizzati con vetro trasparente di alta qualità. La ricerca di raffinatezza si manifestava anche negli oggetti da tavola: sulle tavole rinascimentali il vetro colorato, frantumato in piccoli pezzi, veniva persino utilizzato per creare eleganti disegni decorativi.

L'eccellenza veneziana: Murano e il primato del vetro italiano

Sul finire del XV secolo, Venezia era diventata il centro vetrario più importante del mondo. L'importanza di questa produzione era tale che ai vetrai di Murano venne riconosciuto il titolo nobiliare, garantendo loro una particolare posizione sociale e numerosi benefici, inclusi stipendi statali e il divieto di emigrazione per non diffondere i segreti dell'arte vetraria.

L'arte vetraria veneziana fiorì nel contesto del fermento culturale e artistico rinascimentale. Grandi artisti e artigiani si dedicarono al vetro, dando vita a forme innovative e nuove tecniche decorative. In questo periodo, Angelo Barovier perfezionò la tecnica di produzione del "vetro cristallino", una formulazione che permetteva di ottenere un vetro particolarmente trasparente e puro. Con questo vetro trasparente si cominciarono a produrre coppe da vino, bicchieri, tazze, calici, vassoi, piatti e lampade di grande valore artistico e qualitativo.

Verso la fine del XVI secolo si affermò l'idea di privilegiare la forma rispetto alla decorazione, inaugurando una produzione di oggetti dalle linee eleganti, anche per quelli destinati all'uso quotidiano. In questo stesso periodo, si ritiene sia nata a Murano la tecnica dello specchio, quando gli artigiani cominciarono ad applicare sul retro delle lastre di vetro un'amalgama di stagno e mercurio.

Altri centri italiani e la diffusione delle tecniche veneziane

Nel Rinascimento, solo due altri centri in Italia riuscivano a competere in qualità con Venezia: Firenze e Altare. Le fornaci di Firenze e Pisa erano specializzate nella produzione di fiaschi con rivestimento in paglia e di vetri per uso medico e scientifico.

I vetrai di Altare, così come molti artigiani veneziani (nonostante i divieti e le severe pene previste per i trasgressori), contribuirono a diffondere le tecniche di produzione e decorazione italiane in tutta Europa. Ne è testimonianza il "Catalogo dei vetri" dei Colinet, dove sono citati oggetti veneziani come il flûte (bicchiere a flauto), e la fama raggiunta dai vetrai italiani, apprezzati per le forme eleganti e la qualità del materiale.

Sviluppi europei e forme regionali

Nonostante gli scambi di conoscenze tra vetrai di diversi paesi, alcune regioni svilupparono forme proprie e distintive: il bicchiere conico senza base; il bicchiere a doppia struttura, dove coppa e base erano formati da due coni contrapposti divisi da un nodo centrale; il grande bicchiere cilindrico con piede a cono chiamato "Pass-glass", che veniva passato tra i commensali; il Römer gotico; il bicchiere tedesco "maigelein" con superficie ondulata; e il kuttolf (o guttrolf), una bottiglia dal collo stretto e imboccatura larga.

XVII e XVIII secolo: lo spostamento verso il Nord Europa

Nel XVII secolo, con il declino di Venezia, il baricentro della produzione vetraria si spostò verso l'Europa settentrionale. L'interesse si orientò verso la produzione di boccali da birra, privilegiando la funzionalità rispetto all'estetica. Particolare attenzione ricevette l'Humpen, un alto bicchiere cilindrico (che poteva raggiungere anche i 60 cm) decorato secondo i gusti locali.

Tra gli Humpen più conosciuti figuravano: il passglass; l'hofkellereiglass, più piccolo e destinato a contenere minori quantità di birra; il reichsadlerhumpen (bicchiere dell'aquila imperiale); e il jugdhumpen (bicchiere del cacciatore), decorato con scene di caccia.

La nascita del cristallo di Boemia e la competizione europea

Mentre l'Inghilterra sviluppava il suo rinomato vetro al piombo nella seconda metà del XVII secolo, in Boemia si perfezionava una tipologia di vetro destinata a rivoluzionare il mercato europeo. Il cristallo di Boemia, risultato di un lungo processo di sperimentazione, nacque dalla progressiva sostituzione del potassio con dosi crescenti di protossido di piombo. A differenza del cristallo inglese, più morbido e adatto all'intaglio, quello boemo risultava più duro e particolarmente adatto alla molatura e all'incisione.

La qualità e la bellezza di questo vetro erano tali che nel 1708 l'imperatore Giuseppe I concesse ai maestri vetrai boemi privilegi simili a quelli dei nobili. I centri di Nový Bor (Haida) e Kamenický Šenov (Steinschönau) divennero presto famosi in tutta Europa per la qualità delle loro produzioni. La loro abilità nella colorazione del vetro ("Zwischengoldglas", vetro con foglia d'oro intrappolata tra due strati) e nell'incisione contribuì a creare uno stile inconfondibile.

La concorrenza tra i centri vetrari europei si intensificò notevolmente. Francia, Inghilterra e Boemia svilupparono stili e tecniche distintive in competizione diretta con la tradizione veneziana. La Manifattura Reale di Saint-Louis in Francia, fondata nel 1586, divenne famosa per i suoi cristalli particolarmente raffinati, mentre in Inghilterra nascevano fabbriche come quella di Stourbridge e, più tardi, Waterford in Irlanda.

Questa competizione stimolò l'innovazione e portò alla specializzazione regionale: bicchieri da vino più sottili e raffinati in Francia, robusti e decorati calici in Boemia, eleganti bicchieri in cristallo al piombo in Inghilterra. I maestri vetrai iniziarono a firmare le loro opere, elevando definitivamente l'arte vetraria al rango di espressione artistica riconosciuta.

Nella seconda metà del XVII secolo, in Inghilterra, si sviluppò la produzione del vetro al piombo, più pesante di quello veneziano ma più brillante e morbido, particolarmente adatto all'intaglio. Questo vetro, insieme a quello al potassio, diede avvio a una produzione locale fiorente che nel XVIII secolo si diffuse anche nelle colonie.

Caratteristici di questo periodo erano i posset-pots, particolari bicchieri creati per il "posset", una bevanda a base di latte caldo mescolato con birra o vino e aromatizzato con spezie, utilizzata come rimedio per i raffreddori. Continuava anche la produzione dei romer, i tipici bicchieri di origine tedesca destinati al vino bianco del Reno.

Nel Settecento, l'industria vetraria tedesca trasse grande vantaggio dai miglioramenti apportati al vetro al potassio che, attraverso la progressiva sostituzione del potassio con dosi crescenti di protossido di piombo, diede origine al famoso "cristallo" di Boemia. In questo periodo, le nuove tendenze estetiche portarono all'abbandono delle forme tradizionali tedesche, di cui sopravvissero solo il romer e l'humpen, mentre si diffondeva la moda del calice denominato pokal.

XIX secolo: industrializzazione e democratizzazione del bicchiere

Il XIX secolo segnò una trasformazione radicale nella produzione vetraria, dovuta principalmente alla rivoluzione industriale. L'introduzione di forni a carbone più efficienti, l'invenzione della pressa meccanica per il vetro e lo sviluppo dei primi processi semi-automatizzati cambiarono per sempre il settore.

Il vetro pressato e la produzione di massa

L'invenzione più significativa di questo periodo fu senza dubbio la tecnica del vetro pressato, brevettata negli Stati Uniti nel 1825 da John P. Bakewell. Questa innovazione permise di produrre oggetti in vetro in grandi quantità e a costi notevolmente ridotti. Il processo consisteva nel versare vetro fuso in uno stampo metallico, comprimendolo poi con un pistone per forzarlo in tutti gli angoli dello stampo.

Questa tecnica, inizialmente criticata dagli estimatori del vetro soffiato per la minore raffinatezza dei prodotti, ebbe un impatto democratizzante senza precedenti: per la prima volta nella storia, bicchieri, piatti e altri oggetti in vetro diventarono accessibili alle classi meno abbienti. Le manifatture americane come Boston & Sandwich Glass Company e New England Glass Company divennero leader in questa produzione.

Standardizzazione delle forme e regionalizzazione degli stili

Con l'industrializzazione si affermò una progressiva standardizzazione delle forme, accompagnata paradossalmente da una proliferazione di stili decorativi regionali. Nascevano cataloghi di produzione che offrivano linee complete di bicchieri per ogni tipo di bevanda: il calice da bordeaux si distingueva da quello da borgogna, il bicchiere da whisky da quello da brandy.

In questo periodo si svilupparono anche tecniche decorative innovative: l'acidatura, il cammeo (vetro a più strati dove quelli superiori venivano incisi fino a far emergere quelli sottostanti di colore diverso), e il perfezionamento della tecnica di soffiatura in stampi sempre più dettagliati.

La seconda metà del XIX secolo vide anche il revival di stili storici, con la reinterpretazione in chiave industriale di tecniche veneziane, romane e rinascimentali. Questo periodo eclettico culminò con l'Art Nouveau, rappresentata magnificamente dalla produzione di Émile Gallé e Louis Comfort Tiffany, che elevarono nuovamente il vetro al rango di arte pura.

XX secolo: dal funzionalismo al design contemporaneo

L'evoluzione del bicchiere nel XX secolo riflette la rapida trasformazione dei movimenti artistici, delle tecnologie produttive e dei costumi sociali.

Modernismo e funzionalismo

Il primo quarto del secolo vide l'affermarsi del Modernismo, che prediligeva forme essenziali dove la funzione prevaleva sulla decorazione. Il Bauhaus in Germania ebbe un'influenza determinante, promuovendo oggetti caratterizzati da linee pulite e assenza di ornamenti superflui. Anche i bicchieri divennero più essenziali: forme geometriche pure, pareti sottili, assenza di decorazioni.

L'introduzione di nuovi materiali come il vetro borosilicato (Pyrex), più resistente agli sbalzi termici, aprì nuove possibilità nella progettazione di oggetti per la tavola. Designer come Wilhelm Wagenfeld crearono set di bicchieri che combinano estetica modernista e praticità d'uso, destinati sia all'uso quotidiano che a contesti più formali.

La rivoluzione della produzione automatizzata

Nel 1903, l'americano Michael Owens brevettò la prima macchina completamente automatica per la produzione di bottiglie in vetro. Nel giro di pochi decenni, quasi tutti i contenitori in vetro (inclusi molti tipi di bicchieri) venivano prodotti con metodi automatizzati. Questo non solo abbassò ulteriormente i costi, ma garantì anche una qualità costante e riproducibile.

La standardizzazione si estese anche alla capacità dei bicchieri. In molti paesi europei furono introdotte leggi che regolavano la capacità minima dei bicchieri usati nei locali pubblici, con segni di misurazione che indicavano il livello esatto di riempimento. Nasceva così il concetto moderno di "porzione standard" per le bevande alcoliche.

Il design scientifico dei bicchieri da vino e distillati

Una delle più significative evoluzioni nel campo dei bicchieri è stata la progettazione scientifica dei calici da vino e distillati. Pioniere in questo campo fu il chimico austriaco Claus Josef Riedel che, a partire dagli anni '50, iniziò a studiare come la forma del bicchiere influenzasse la percezione organolettica del vino.

Riedel teorizzò che diversi tipi di vino richiedevano forme specifiche per valorizzarne al meglio aromi e sapori. Nacque così il concetto di bicchiere "varietale", calibrato appositamente per specifici vitigni o tipi di vino. Il calice da Bordeaux divenne più alto e ampio nella parte superiore per convogliare gli aromi dei vini tannici verso il naso, mentre quello da Borgogna si fece più ampio per permettere l'aerazione ideale dei vini più delicati.

Questo approccio scientifico si estese poi ai distillati: il bicchiere tulipano per il cognac, disegnato per concentrare gli aromi verso il naso; il tumbler basso e pesante per il whisky, ideale per apprezzarne il colore e permettere l'aggiunta di ghiaccio; il bicchiere a coppa per i cocktail. Ogni forma veniva studiata non solo in base a criteri estetici, ma in funzione delle caratteristiche specifiche della bevanda.

Post-modernismo e design contemporaneo

Dagli anni '80 in poi, designer come Philippe Starck ed Ettore Sottsass hanno sfidato i principi funzionalisti, creando bicchieri che sono al contempo oggetti d'uso e opere d'arte. Il post-modernismo ha reintrodotto colore, decorazione e ironia nel design dei bicchieri.

Contemporaneamente, aziende come Bormioli Rocco in Italia, Schott Zwiesel in Germania e Libbey negli Stati Uniti hanno sviluppato vetri tecnologicamente avanzati: tritan (un cristallo senza piombo), vetri infrangibili, vetri con proprietà antimicrobiche, bicchieri temperati resistenti agli urti.

Il XXI secolo ha visto anche la crescente attenzione alla sostenibilità, con bicchieri realizzati in vetro riciclato e processi produttivi a minor impatto ambientale. Il cerchio sembra così chiudersi, riportando in auge l'antico principio della riciclabilità del vetro, materiale che fin dalle sue origini più remote poteva essere rifuso e riutilizzato.

Il valore simbolico e rituale del bicchiere

Al di là della sua funzione pratica, il bicchiere ha sempre rivestito un importante ruolo simbolico e rituale nelle culture di tutto il mondo.

Il brindisi: un gesto universale

L'atto del brindisi, presente in quasi tutte le culture, rappresenta uno dei rituali sociali più antichi e universali. L'origine di questo gesto risale probabilmente alla necessità di dimostrare che la bevanda offerta non conteneva veleno: facendo urtare i bicchieri, una parte del liquido di ciascuno si riversava in quello dell'altro, creando un simbolico scambio di fiducia.

Nel mondo romano, era consuetudine bere alla salute degli dei e degli amici. Il numero di sorsi doveva corrispondere al numero di lettere del nome della persona onorata o al numero delle Grazie (tre) o delle Muse (nove). Nel Medioevo, il brindisi assunse anche un significato religioso, trasformandosi spesso in una benedizione o in un augurio di protezione divina.

L'espressione "cin cin", oggi comunemente usata in Italia durante i brindisi, deriva sorprendentemente dal cinese "qing qing" (请请), che significa "prego, prego". Questa espressione giunse in Europa tramite i marinai inglesi che frequentavano i porti cinesi nel XIX secolo, dove era comune sentire questo saluto durante le libagioni nei porti. In altre culture, espressioni come "salute", "prosit", "cheers", "santé" o "na zdorovie" sono tutte legate al concetto di augurio di buona salute.

Ritualità e simbolismo

Il bicchiere ha assunto significati simbolici in numerosi contesti:

- Nella religione: il calice eucaristico nel cristianesimo, contenente il vino trasformato simbolicamente nel sangue di Cristo, rappresenta uno degli oggetti liturgici più sacri. Anche in altre religioni, come nell'ebraismo con il Kiddush e le quattro coppe del Seder pasquale, il bicchiere assume un significato spirituale profondo.

- Nella letteratura e nell'arte: il bicchiere è spesso utilizzato come simbolo di convivialità, ebbrezza o, in alcuni casi, di disperazione. Dal calice avvelenato di Socrate alle nature morte fiamminghe con bicchieri di vino come memento mori, questo oggetto ha ispirato innumerevoli opere artistiche e letterarie.

- Nei riti di passaggio: brindare con champagne per celebrare matrimoni, promozioni o successi è diventata una consuetudine quasi universale. In molte culture, il primo bicchiere di alcol consumato pubblicamente segna simbolicamente il passaggio all'età adulta.

Il bicchiere nell'etichetta contemporanea

L'uso appropriato del bicchiere corretto rimane ancora oggi un segno di raffinatezza e conoscenza dell'etichetta. Le regole per la disposizione dei bicchieri sulla tavola formale, la loro successione durante un pasto e perfino il modo corretto di tenerli riflettono codici sociali stratificati nel tempo.

Il calice da vino si tiene per lo stelo per evitare che il calore della mano alteri la temperatura della bevanda; i flûte da champagne si tengono per la base per lo stesso motivo e per ammirare le bollicine che risalgono; i bicchieri da whisky si tengono dal fondo per riscaldare il distillato con il calore della mano.

Queste consuetudini, apparentemente secondarie, rivelano come il bicchiere continui a essere non solo un contenitore funzionale, ma un oggetto carico di significati culturali, capace di comunicare appartenenza sociale, conoscenza e rispetto delle tradizioni.

Nel XXI secolo, mentre la società diventa sempre più informale, alcuni rituali legati al bicchiere mantengono sorprendentemente la loro importanza. Il brindisi rimane un momento solenne anche nelle occasioni più informali, e la scelta del bicchiere giusto per una specifica bevanda viene ancora considerata importante non solo dai sommelier ma anche dagli appassionati comuni.

Il bicchiere, nato come semplice contenitore, continua dunque il suo viaggio nella storia umana come oggetto funzionale, estetico e simbolico, testimone silenzioso dell'evoluzione del gusto, della tecnica e dei rapporti sociali attraverso i millenni.

SERVIZI SPAZIOPREVER

HOMEPAGE

Spazioprever è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.