Canti dell'Inferno

Sintsi dell'Inferno

Sintsi dell'Inferno

Canto I

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

3 ché la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa

dura esta selva selvaggia e aspra e forte

6 che nel pensier rinova la paura!

Tant'è amara che poco è più morte;

ma per trattar del ben ch'i' vi

9 trovai, dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte.

Io non so ben ridir com'i' v'entrai,

tant'era pien di sonno a quel punto

12 che la verace via abbandonai.

Ma poi ch'i' fui al piè d'un colle giunto,

là dove terminava quella valle

15 che m'avea di paura il cor compunto,

guardai in alto, e vidi le sue spalle

vestite già de' raggi del pianeta

18 che mena dritto altrui per ogne calle.

Allor fu la paura un poco queta,

che nel lago del cor m'era durata

21 la notte ch'i' passai con tanta pieta.

E come quei che con lena affannata,

uscito fuor del pelago a la riva,

23 si volge a l'acqua perigliosa e guata,

così l'animo mio, ch'ancor fuggiva,

si volse a retro a rimirar lo passo

27 che non lasciò già mai persona viva.

Poi ch'èi posato un poco il corpo lasso,

ripresi via per la piaggia diserta,

30 sì che 'l piè fermo sempre era 'l più basso.

Ed ecco, quasi al cominciar de l'erta,

una lonza leggiera e presta molto,

33 che di pel macolato era coverta;

e non mi si partia d'inanzi al volto,

anzi 'mpediva tanto il mio cammino,

36 ch'i' fui per ritornar più volte vòlto.

Temp'era dal principio del mattino,

e 'l sol montava 'n sù con quelle stelle

39 ch'eran con lui quando l'amor divino

mosse di prima quelle cose belle;

sì ch'a bene sperar m'era cagione

42 di quella fiera a la gaetta pelle

l'ora del tempo e la dolce stagione;

ma non sì che paura non mi desse

45 la vista che m'apparve d'un leone.

Questi parea che contra me venisse

con la test'alta e con rabbiosa fame,

48 sì che parea che l'aere ne tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua magrezza,

51 e molte genti fé già viver grame,

questa mi porse tanto di gravezza

con la paura ch'uscia di sua vista,

54 ch'io perdei la speranza de l'altezza.

E qual è quei che volontieri acquista,

e giugne 'l tempo che perder lo face,

57 che 'n tutti suoi pensier piange e s'attrista;

tal mi fece la bestia sanza pace,

che, venendomi 'ncontro, a poco a poco

60 mi ripigneva là dove 'l sol tace.

Mentre ch'i' rovinava in basso loco,

dinanzi a li occhi mi si fu offerto

63 chi per lungo silenzio parea fioco.

Quando vidi costui nel gran diserto,

"Miserere di me", gridai a lui,

66 "qual che tu sii, od ombra od omo certo!".

Rispuosemi: "Non omo, omo già fui,

e li parenti miei furon lombardi,

69 mantoani per patrïa ambedui.

Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi,

e vissi a Roma sotto 'l buono Augusto

72 nel tempo de li dèi falsi e bugiardi.

Poeta fui, e cantai di quel giusto

figliuol d'Anchise che venne di Troia,

75 poi che 'l superbo Ilïón fu combusto.

Ma tu perché ritorni a tanta noia?

perché non sali il dilettoso montech'

78 è principio e cagion di tutta gioia?".

"Or se' tu quel Virgilio e quella fonte

che spandi di parlar sì largo fiume?",

81 rispuos'io lui con vergognosa fronte.

"O de li altri poeti onore e lume,

vagliami 'l lungo studio e 'l grande amore

84 che m'ha fatto cercar lo tuo volume.

Tu se' lo mio maestro e 'l mio autore,

tu se' solo colui da cu' io tolsi

87 lo bello stilo che m'ha fatto onore.

Vedi la bestia per cu' io mi volsi;

aiutami da lei, famoso saggio,

90 ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi".

"A te convien tenere altro vïaggio",

rispuose, poi che lagrimar mi vide,

93 "se vuo' campar d'esto loco selvaggio;

ché questa bestia, per la qual tu gride,

non lascia altrui passar per la sua via,

96 ma tanto lo 'mpedisce che l'uccide;

e ha natura sì malvagia e ria,

che mai non empie la bramosa voglia,

99 e dopo 'l pasto ha più fame che pria.

Molti son li animali a cui s'ammoglia,

e più saranno ancora, infin che 'l veltro

102 verrà, che la farà morir con doglia.

Questi non ciberà terra né peltro,

ma sapïenza, amore e virtute,

105 e sua nazion sarà tra feltro e feltro.

Di quella umile Italia fia salute

per cui morì la vergine Cammilla,

108 Eurialo e Turno e Niso di ferute.

Questi la caccerà per ogne villa,

fin che l'avrà rimessa ne lo 'nferno,

111 là onde 'nvidia prima dipartilla.

Ond'io per lo tuo me' penso e discerno

che tu mi segui, e io sarò tua guida,

114 e trarrotti di qui per loco etterno;

ove udirai le disperate strida,

vedrai li antichi spiriti dolenti,

117 ch'a la seconda morte ciascun grida;

e vederai color che son contenti

nel foco, perché speran di venire

120 quando che sia a le beate genti.

A le quai poi se tu vorrai salire,

anima fia a ciò più di me degna:

123 con lei ti lascerò nel mio partire;

ché quello imperador che là sù regna,

perch'i' fu' ribellante a la sua legge,

126 non vuol che 'n sua città per me si vegna.

In tutte parti impera e quivi regge;

quivi è la sua città e l'alto seggio:

129 oh felice colui cu' ivi elegge!".

E io a lui: "Poeta, io ti richeggio

per quello Dio che tu non conoscesti,

132 acciò ch'io fugga questo male e peggio,

che tu mi meni là dov'or dicesti,

sì ch'io veggia la porta di san Pietro

135 e color cui tu fai cotanto mesti".

Allor si mosse, e io li tenni dietro.

Letture di Dante a confronto

Lettore: Vittorio Sermonti

Canto I

Canto V

VI (parziale, dal v. 25)

Lettore: Carmelo Bene

Canto V

Canto VI

Canto XXVI (parziale, vv. 76-142)

Lettore: Roberto Benigni

Lettore: Vittorio Gassman

Canto I

Canto III

Canto V

Canto XXVI

Canto III

"Per per si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

3 per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,

6 la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

9 Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".

Queste parole di colore oscuro

vid'ïo scritte al sommo di una porta;

12 per ch'io: "Maestro, il senso lor m'è duro".

Ed elli a me, come persona accorta:

"Qui si convien lasciare ogne sospetto;

15 ogne viltà convien che qui sia morta.

Noi siam venuti al loco ov'i' t'ho detto

che tu vedrai le genti dolorose

18 c'hanno perduto il ben de l'intelletto".

E poi che la sua mano a la mia puose

con lieto volto, ond'io mi confortai,

21 mi mise dentro a le segrete cose.

Quivi sospiri, pianti e alti guai

risonavan per l'aere sanza stelle,

24 per ch'io al cominciar ne lagrimai.

Diverse lingue, orribili favelle,

parole di dolore, accenti d'ira,

27 voci alte e fioche, e suon di man con elle

facevano un tumulto, il qual s'aggira

sempre in quell'aura sanza tempo tinta,

30 come la rena quando turbo spira.

E io ch'avea d'error la testa cinta,

dissi: "Maestro, che è quel ch'i' odo?

33 e che gent'è che par nel duol sì vinta?".

Ed elli a me: "Questo misero modo

tegnon l'anime triste di coloro

36 che visser sanza 'nfamia e sanza lodo.

Mischiate sono a quel cattivo coro

de li angeli che non furon ribelli

39 né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro.

Caccianli i ciel per non esser men belli,

né lo profondo inferno li riceve,

42 ch'alcuna gloria i rei avrebber d'elli".

E io: "Maestro, che è tanto greve

a lor che lamentar li fa sì forte?".

45 Rispuose: "Dicerolti molto breve.

Questi non hanno speranza di morte,

e la lor cieca vita è tanto bassa,

48 che 'nvidïosi son d'ogne altra sorte.

ama di loro il mondo esser non lassa;

misericordia e giustizia li sdegna:

51 non ragioniam di lor, ma guarda e passa".

E io, che riguardai, vidi una 'nsegna

che girando correva tanto ratta,

54 che d'ogne posa mi parea indegna;

e dietro le venìa sì lunga tratta

di gente, ch'i' non averei creduto

57 che morte tanta n'avesse disfatta.

Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto,

vidi e conobbi l'ombra di colui

60 che fece per viltade il gran rifiuto.

Incontanente intesi e certo fui

che questa era la setta d'i cattivi,

63 a Dio spiacenti e a' nemici sui.

Questi sciaurati, che mai non fur vivi,

erano ignudi e stimolati molto

66 da mosconi e da vespe ch'eran ivi.

Elle rigavan lor di sangue il volto,

che, mischiato di lagrime, a' lor piedi

69 da fastidiosi vermi era ricolto.

E poi ch'a riguardar oltre mi diedi,

vidi genti a la riva d'un gran fiume;

72 per ch'io dissi: "Maestro, or mi concedi

ch'i' sappia quali sono, e qual costume

le fa di trapassar parer sì pronte,

75 com'i' discerno per lo fioco lume".

Ed elli a me: "Le cose ti fier conte

quando noi fermerem li nostri passi

78 su la trista riviera d'Acheronte".

Allor con li occhi vergognosi e bassi,

temendo no 'l mio dir li fosse grave,

81 infino al fiume del parlar mi trassi.

Ed ecco verso noi venir per nave

un vecchio, bianco per antico pelo,

84 gridando: "Guai a voi, anime prave!

Non isperate mai veder lo cielo:

i' vegno per menarvi a l'altra riva

87 ne le tenebre etterne, in caldo e 'n gelo.

E tu che se' costì, anima viva,

pàrtiti da cotesti che son morti".

90 Ma poi che vide ch'io non mi partiva,

disse: "Per altra via, per altri porti

verrai a piaggia, non qui, per passare:

93 più lieve legno convien che ti porti".

E 'l duca lui: "Caron, non ti crucciare:

vuolsi così colà dove si puote

96 ciò che si vuole, e più non dimandare".

Quinci fuor quete le lanose gote

al nocchier de la livida palude,

99 che 'ntorno a li occhi avea di fiamme rote.

Ma quell'anime, ch'eran lasse e nude,

cangiar colore e dibattero i denti,

102 ratto che 'nteser le parole crude.

Bestemmiavano Dio e lor parenti,

l'umana spezie e 'l loco e 'l tempo e 'l seme

105 di lor semenza e di lor nascimenti.

Poi si ritrasser tutte quante insieme,

forte piangendo, a la riva malvagia

108 ch'attende ciascun uom che Dio non teme.

Caron dimonio, con occhi di bragia

loro accennando, tutte le raccoglie;

111 batte col remo qualunque s'adagia.

Come d'autunno si levan le foglie

l'una appresso de l'altra, fin che 'l ramo

114 vede a la terra tutte le sue spoglie,

similemente il mal seme d'Adamo

gittansi di quel lito ad una ad una,

117 per cenni come augel per suo richiamo.

Così sen vanno su per l'onda bruna,

e avanti che sien di là discese,

120 anche di qua nuova schiera s'auna.

"Figliuol mio", disse 'l maestro cortese,

"quelli che muoion ne l'ira di Dio

123 tutti convegnon qui d'ogne paese;

e pronti sono a trapassar lo rio,

ché la divina giustizia li sprona,

126 sì che la tema si volve in disio.

Quinci non passa mai anima buona;

e però, se Caron di te si lagna,

129 ben puoi sapere omai che 'l suo dir suona".

Finito questo, la buia campagna

tremò si forte, che de lo spavento

132 la mente di sudore ancor mi bagna.

La terra lagrimosa diede vento,

che balenò una luce vermiglia

135 la qual mi vinse ciascun sentimento;

e caddi come l'uom cui sonno piglia.

Letture di Dante a confronto

Lettore: Vittorio Sermonti

Canto I

Canto V

VI (parziale, dal v. 25)

Lettore: Carmelo Bene

Canto V

Canto VI

Canto XXVI (parziale, vv. 76-142)

Lettore: Roberto Benigni

Lettore: Vittorio Gassman

Canto I

Canto III

Canto V

Canto XXVI

Canto V

Così discesi del cerchio primaio

giù nel secondo, che men loco cinghia

3 e tanto più dolor, che punge a guaio.

Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:

essamina le colpe ne l'intrata;

6 giudica e manda secondo ch'avvinghia.

Dico che quando l'anima mal nata

li vien dinanzi, tutta si confessa;

9 e quel conoscitor de le peccata

vede qual loco d'inferno è da essa;

cignesi con la coda tante volte

12 quantunque gradi vuol che giù sia messa.

Sempre dinanzi a lui ne stanno molte:

vanno a vicenda ciascuna al giudizio,

15 dicono e odono e poi son giù volte.

"O tu che vieni al doloroso ospizio",

disse Minòs a me quando mi vide,

18 lasciando l'atto di cotanto offizio,

"guarda com'entri e di cui tu ti fide;

non t'inganni l'ampiezza de l'intrare!".

21 E 'l duca mio a lui: "Perché pur gride?

Non impedir lo suo fatale andare:

vuolsi così colà dove si puote

24 ciò che si vuole, e più non dimandare".

Or incomincian le dolenti note

a farmisi sentire; or son venuto

27 là dove molto pianto mi percuote.

Io venni in loco d'ogne luce muto,

che mugghia come fa mar per tempesta,

30 se da contrari venti è combattuto.

La bufera infernal, che mai non resta,

mena li spirti con la sua rapina;

33 voltando e percotendo li molesta.

Quando giungon davanti a la ruina,

quivi le strida, il compianto, il lamento;

36 bestemmian quivi la virtù divina.

Intesi ch'a così fatto tormento

enno dannati i peccator carnali,

39 che la ragion sommettono al talento.

E come li stornei ne portan l'ali

nel freddo tempo, a schiera larga e piena,

42 così quel fiato li spiriti mali

di qua, di là, di giù, di sù li mena;

nulla speranza li conforta mai,

45 non che di posa, ma di minor pena.

E come i gru van cantando lor lai,

faccendo in aere di sé lunga riga,

48 così vid'io venir, traendo guai,

ombre portate da la detta briga;

per ch'i' dissi: "Maestro, chi son quelle

51 genti che l'aura nera sì gastiga?".

"La prima di color di cui novelle

tu vuo' saper", mi disse quelli allotta,

54 "fu imperadrice di molte favelle.

A vizio di lussuria fu sì rotta,

che libito fé licito in sua legge,

57 per tòrre il biasmo in che era condotta.

Ell'è Semiramìs, di cui si legge

che succedette a Nino e fu sua sposa:

60 tenne la terra che 'l Soldan corregge

L'altra è colei che s'ancise amorosa,

e ruppe fede al cener di Sicheo;

63 poi è Cleopatràs lussurïosa.

Elena vedi, per cui tanto reo

tempo si volse, e vedi 'l grande Achille,

66 che con amore al fine combatteo.

Vedi Parìs, Tristano"; e più di mille

ombre mostrommi e nominommi a dito,

69 ch'amor di nostra vita dipartille.

Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito

nomar le donne antiche e ' cavalieri,

72 pietà mi giunse, e fui quasi smarrito.

I' cominciai: "Poeta, volontieri

parlerei a quei due che 'nsieme vanno,

75 e paion sì al vento esser leggeri".

Ed elli a me: "Vedrai quando saranno

più presso a noi; e tu allor li priega

78 per quello amor che i mena, ed ei verranno".

Sì tosto come il vento a noi li piega,

mossi la voce: "O anime affannate,

81 venite a noi parlar, s'altri nol niega!".

Quali colombe dal disio chiamate

con l'ali alzate e ferme al dolce nido

84 vegnon per l'aere dal voler portate;

cotali uscir de la schiera ov'è Dido,

a noi venendo per l'aere maligno,

87 sì forte fu l'affettüoso grido.

"O animal grazïoso e benigno

che visitando vai per l'aere perso

90 noi che tignemmo il mondo di sanguigno,

se fosse amico il re de l'universo,

noi pregheremmo lui de la tua pace,

93 poi c'hai pietà del nostro mal perverso.

Di quel che udire e che parlar vi piace,

noi udiremo e parleremo a voi,

96 mentre che 'l vento, come fa, ci tace.

Siede la terra dove nata fui

su la marina dove 'l Po discende

99 per aver pace co' seguaci sui.

Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende,

prese costui de la bella persona

102 che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende.

Amor, ch'a nullo amato amar perdona,

mi prese del costui piacer sì forte,

105 che, come vedi, ancor non m'abbandona.

Amor condusse noi ad una morte.

Caina attende chi a vita ci spense".

108 Queste parole da lor ci fuor porte.

Quand'io intesi quell'anime offense,

china' il viso e tanto il tenni basso,

111 fin che 'l poeta mi disse: "Che pense?".

Quando rispuosi, cominciai: "Oh lasso,

quanti dolci pensier, quanto disio

114 menò costoro al doloroso passo!".

Poi mi rivolsi a loro e parla' io,

e cominciai: "Francesca, i tuoi martìri

117 a lagrimar mi fanno tristo e pio.

Ma dimmi: al tempo d'i dolci sospiri,

a che e come concedette amore

120 che conosceste i dubbiosi disiri?".

E quella a me: "Nessun maggior dolore

che ricordarsi del tempo felice

123 ne la miseria; e ciò sa 'l tuo dottore.

Ma s'a conoscer la prima radice

del nostro amor tu hai cotanto affetto,

126 dirò come colui che piange e dice.

Noi leggiavamo un giorno per diletto

di Lancialotto come amor lo strinse;

129 soli eravamo e sanza alcun sospetto.

Per più fïate li occhi ci sospinse

quella lettura, e scolorocci il viso;

132 ma solo un punto fu quel che ci vinse.

Quando leggemmo il disïato riso

esser basciato da cotanto amante,

135 questi, che mai da me non fia diviso,

la bocca mi basciò tutto tremante.

Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse:

138 quel giorno più non vi leggemmo avante".

Mentre che l'uno spirto questo disse,

l'altro piangëa; sì che di pietade

141 io venni men così com'io morisse.

E caddi come corpo morto cade.

Letture di Dante a confronto

Lettore: Vittorio Sermonti

Canto I

Canto V

VI (parziale, dal v. 25)

Lettore: Carmelo Bene

Canto V

Canto VI

Canto XXVI (parziale, vv. 76-142)

Lettore: Roberto Benigni

Lettore: Vittorio Gassman

Canto I

Canto III

Canto V

Canto XXVI

Canto VI

Al tornar de la mente, che si chiuse

dinanzi a la pietà d'i due cognati,

3 che di trestizia tutto mi confuse,

novi tormenti e novi tormentati

mi veggio intorno, come ch'io mi mova

6

e ch'io mi volga, e come che io guati.

Io sono al terzo cerchio, de la piova

etterna, maladetta, fredda e greve;

9

regola e qualità mai non l'è nova.

Grandine grossa, acqua tinta e neve

per l'aere tenebroso si riversa;

12

pute la terra che questo riceve.

Cerbero, fiera crudele e diversa,

con tre gole caninamente latra

15

sovra la gente che quivi è sommersa.

Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra,

e 'l ventre largo, e unghiate le mani;

18

graffia li spirti ed iscoia ed isquatra.

Urlar li fa la pioggia come cani;

de l'un de' lati fanno a l'altro schermo;

21

volgonsi spesso i miseri profani.

Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo,

le bocche aperse e mostrocci le sanne;

24

non avea membro che tenesse fermo.

E 'l duca mio distese le sue spanne,

prese la terra, e con piene le pugna

27

la gittò dentro a le bramose canne.

Qual è quel cane ch'abbaiando agogna,

e si racqueta poi che 'l pasto morde,

30

ché solo a divorarlo intende e pugna,

cotai si fecer quelle facce lorde

de lo demonio Cerbero, che 'ntrona

33

l'anime sì, ch'esser vorrebber sorde.

Noi passavam su per l'ombre che adona

la greve pioggia, e ponavam le piante

36

sovra lor vanità che par persona.

Elle giacean per terra tutte quante,

fuor d'una ch'a seder si levò, ratto

39

ch'ella ci vide passarsi davante.

"O tu che se' per questo 'nferno tratto",

mi disse, "riconoscimi, se sai:

42

tu fosti, prima ch'io disfatto, fatto".

E io a lui: "L'angoscia che tu hai

forse ti tira fuor de la mia mente,

45

sì che non par ch'i' ti vedessi mai.

Ma dimmi chi tu se' che 'n sì dolente

loco se' messo, e hai sì fatta pena,

48

che, s'altra è maggio, nulla è sì spiacente".

Ed elli a me: "La tua città, ch'è piena

d'invidia sì che già trabocca il sacco,

51

seco mi tenne in la vita serena.

Voi cittadini mi chiamaste Ciacco:

per la dannosa colpa de la gola,

54

come tu vedi, a la pioggia mi fiacco.

E io anima trista non son sola,

ché tutte queste a simil pena stanno

57

per simil colpa". E più non fé parola.

Io li rispuosi: "Ciacco, il tuo affanno

mi pesa sì, ch'a lagrimar mi 'nvita;

60

ma dimmi, se tu sai, a che verranno

li cittadin de la città partita;

s'alcun v'è giusto; e dimmi la cagione

63

per che l'ha tanta discordia assalita".

E quelli a me: "Dopo lunga tencione

verranno al sangue, e la parte selvaggia

66

caccerà l'altra con molta offensione.

Poi appresso convien che questa caggia

infra tre soli, e che l'altra sormonti

69

con la forza di tal che testé piaggia.

Alte terrà lungo tempo le fronti,

tenendo l'altra sotto gravi pesi,

72

come che di ciò pianga o che n'aonti.

Giusti son due, e non vi sono intesi;

superbia, invidia e avarizia sono

75

le tre faville c'hanno i cuori accesi".

Qui puose fine al lagrimabil suono.

E io a lui: "Ancor vo' che mi 'nsegni,

78

e che di più parlar mi facci dono.

Farinata e 'l Tegghiaio, che fuor sì degni,

Iacopo Rusticucci, Arrigo e 'l Mosca

81

e li altri ch'a ben far puoser li 'ngegni,

dimmi ove sono e fa ch'io li conosca;

ché gran disio mi stringe di savere

84

se 'l ciel li addolcia o lo 'nferno li attosca".

E quelli: "Ei son tra l'anime più nere;

diverse colpe giù li grava al fondo:

87

se tanto scendi, là i potrai vedere.

Ma quando tu sarai nel dolce mondo,

priegoti ch'a la mente altrui mi rechi:

90

più non ti dico e più non ti rispondo".

Li diritti occhi torse allora in biechi;

guardommi un poco e poi chinò la testa:

93

cadde con essa a par de li altri ciechi.

E 'l duca disse a me: "Più non si desta

di qua dal suon de l'angelica tromba,

96

quando verrà la nimica podesta:

ciascun rivederà la trista tomba,

ripiglierà sua carne e sua figura,

99

udirà quel ch'in etterno rimbomba".

Sì trapassammo per sozza mistura

de l'ombre e de la pioggia, a passi lenti,

102

toccando un poco la vita futura;

per ch'io dissi: "Maestro, esti tormenti

crescerann'ei dopo la gran sentenza,

105

o fier minori, o saran sì cocenti?".

Ed elli a me: "Ritorna a tua scïenza,

che vuol, quanto la cosa è più perfetta,

108

più senta il bene, e così la doglienza.

Tutto che questa gente maladetta

in vera perfezion già mai non vada,

11

di là più che di qua essere aspetta".

Noi aggirammo a tondo quella strada,

parlando più assai ch'i' non ridico;

114

venimmo al punto dove si digrada:

quivi trovammo Pluto, il gran nemico.

Letture di Dante a confronto

Lettore: Vittorio Sermonti

Canto I

Canto V

VI (parziale, dal v. 25)

Lettore: Carmelo Bene

Canto V

Canto VI

Canto XXVI (parziale, vv. 76-142)

Lettore: Roberto Benigni

Lettore: Vittorio Gassman

Canto I

Canto III

Canto V

Canto XXVI

Canto XXVI

Godi, Fiorenza, poi che se' sì grande,

che per mare e per terra batti l'ali,

3

e per lo 'nferno tuo nome si spande!

Tra li ladron trovai cinque cotali

tuoi cittadini onde mi ven vergogna,

6

e tu in grande orranza non ne sali.

Ma se presso al mattin del ver si sogna,

tu sentirai, di qua da picciol tempo,

9

di quel che Prato, non ch'altri, t'agogna.

E se già fosse, non saria per tempo.

Così foss'ei, da che pur esser dee!

12

ché più mi graverà, com' più m'attempo.

Noi ci partimmo, e su per le scalee

che n'avean fatto iborni a scender pria,

1

rimontò 'l duca mio e trasse mee;

e proseguendo la solinga via,

tra le schegge e tra ' rocchi de lo scoglio

18

lo piè sanza la man non si spedia.

Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio

quando drizzo la mente a ciò ch'io vidi,

21

e più lo 'ngegno affreno ch'i' non soglio,

perché non corra che virtù nol guidi;

sì che, se stella bona o miglior cosa

24

m'ha dato 'l ben, ch'io stesso nol m'invidi.

Quante 'l villan ch'al poggio si riposa,

nel tempo che colui che 'l mondo schiara

27

la faccia sua a noi tien meno ascosa,

come la mosca cede a la zanzara,

vede lucciole giù per la vallea,

30

forse colà dov'e' vendemmia e ara:

di tante fiamme tutta risplendea

l'ottava bolgia, sì com'io m'accorsi

33

tosto che fui là 've 'l fondo parea.

E qual colui che si vengiò con li orsi

vide 'l carro d'Elia al dipartire,

36

quando i cavalli al cielo erti levorsi,

che nol potea sì con li occhi seguire,

ch'el vedesse altro che la fiamma sola,

39

sì come nuvoletta, in sù salire:

tal si move ciascuna per la gola

del fosso, ché nessuna mostra 'l furto,

42

e ogne fiamma un peccatore invola.

Io stava sovra 'l ponte a veder surto,

sì che s'io non avessi un ronchion preso,

45

caduto sarei giù sanz'esser urto.

E 'l duca, che mi vide tanto atteso,

disse: "Dentro dai fuochi son li spirti;

48

catun si fascia di quel ch'elli è inceso".

"Maestro mio", rispuos'io, "per udirti

son io più certo; ma già m'era avviso

51

che così fosse, e già voleva dirti:

chi è 'n quel foco che vien sì diviso

di sopra, che par surger de la pira

54

dov'Eteòcle col fratel fu miso?".

Rispuose a me: "Là dentro si martira

Ulisse e Dïomede, e così insieme

57

a la vendetta vanno come a l'ira;

e dentro da la lor fiamma si geme

l'agguato del caval che fé la porta

60

onde uscì de' Romani il gentil seme.

Piangevisi entro l'arte per che, morta,

Deïdamìa ancor si duol d'Achille,

63

e del Palladio pena vi si porta".

"S'ei posson dentro da quelle faville

parlar", diss'io, "maestro, assai ten priego

66

e ripriego, che 'l priego vaglia mille,

che non mi facci de l'attender niego

fin che la fiamma cornuta qua vegna;

69

vedi che del disio ver' lei mi piego!".

Ed elli a me: "La tua preghiera è degna

di molta loda, e io però l'accetto;

72

ma fa che la tua lingua si sostegna.

Lascia parlare a me, ch'i' ho concetto

ciò che tu vuoi; ch'ei sarebbero schivi,

75

perch'e' fuor greci, forse del tuo detto".

Poi che la fiamma fu venuta quivi

dove parve al mio duca tempo e loco,

78

in questa forma lui parlare audivi:

"O voi che siete due dentro ad un foco,

s'io meritai di voi mentre ch'io vissi,

81

s'io meritai di voi assai o poco

quando nel mondo li alti versi scrissi,

non vi movete; ma l'un di voi dica

84

dove, per lui, perduto a morir gissi".

Lo maggior corno de la fiamma antica

cominciò a crollarsi mormorando,

87

pur come quella cui vento affatica;

indi la cima qua e là menando,

come fosse la lingua che parlasse,

90

gittò voce di fuori, e disse: "Quando

mi diparti' da Circe, che sottrasse

me più d'un anno là presso a Gaeta,

93

prima che sì Enëa la nomasse,

né dolcezza di figlio, né la pieta

del vecchio padre, né 'l debito amore

96

lo qual dovea Penelopè far lieta,

vincer potero dentro a me l'ardore

ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto

99

e de li vizi umani e del valore;

ma misi me per l'alto mare aperto

sol con un legno e con quella compagna

102

picciola da la qual non fui diserto.

L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna,

fin nel Morrocco, e l'isola d'i Sardi,

105

e l'altre che quel mare intorno bagna.

Io e ' compagni eravam vecchi e tardi

quando venimmo a quella foce stretta

108

dov'Ercule segnò li suoi riguardi

acciò che l'uom più oltre non si metta;

da la man destra mi lasciai Sibilia,

111

da l'altra già m'avea lasciata Setta.

"O frati", dissi, "che per cento milia

perigli siete giunti a l'occidente,

114

a questa tanto picciola vigilia

d'i nostri sensi ch'è del rimanente

non vogliate negar l'esperïenza,

117

di retro al sol, del mondo sanza gente.

Considerate la vostra semenza:

fatti non foste a viver come bruti,

120

ma per seguir virtute e canoscenza".

Li miei compagni fec'io sì aguti,

con questa orazion picciola, al cammino,

123

che a pena poscia li avrei ritenuti;

e volta nostra poppa nel mattino,

de' remi facemmo ali al folle volo,

126

sempre acquistando dal lato mancino.

Tutte le stelle già de l'altro polo

vedea la notte, e 'l nostro tanto basso,

129

che non surgëa fuor del marin suolo.

Cinque volte racceso e tante casso

lo lume era di sotto da la luna,

132

poi che 'ntrati eravam ne l'alto passo,

quando n'apparve una montagna, bruna

per la distanza, e parvemi alta tanto

135

quanto veduta non avëa alcuna.

Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto;

ché de la nova terra un turbo nacque

138

e percosse del legno il primo canto.

Tre volte il fé girar con tutte l'acque;

a la quarta levar la poppa in suso

141

e la prora ire in giù, com'altrui piacque,

infin che 'l mar fu sovra noi richiuso".

Letture di Dante a confronto

Lettore: Vittorio Sermonti

Canto I

Canto V

VI (parziale, dal v. 25)

Lettore: Carmelo Bene

Canto V

Canto VI

Canto XXVI (parziale, vv. 76-142)

Lettore: Roberto Benigni

Lettore: Vittorio Gassman

Canto I

Canto III

Canto V

Canto XXVI

Inferno

Indice

- Inferno

- In quali culture

- Culti mediorientali

- Egiziani

- Greci e Romani

- Ebraismo

- Cristianesimo

- Nella teologia cristiana

- L'inferno secondo J. Milton

- Congresso ADI

- A. Rimbaud: Una stagione all'inferno

- Bibliografia

- Violenza sulle donne

- Il genocidio in Rwanda

- Bush racconta l'11 settembre

Inferno è il termine con il quale in ambito religioso, si indica il luogo metafisico (o fisico) che attende, dopo la morte, le anime (o i corpi) degli uomini che hanno rifiutato Dio scegliendo in vita il male ed il peccato. Più propriamente, il termine "Inferno" deriva dal latino "infernus", cioè "posto in basso", "inferiore" ed è quindi sinonimo di "inferus"; tuttavia, la parola "inferno" è da riferirsi solo al concetto delle tre grandi religioni monoteistiche, mentre la parola "inferi" si può, più ampiamente, riferire a tutte le altre culture antiche e moderne. Secondo quasi tutte le culture, l'Inferno è caratterizzato da estremo dolore, enorme disperazione e tormento eterno. Può essere visto come un luogo metafisico o spirituale che ospita le anime incorporee dei morti, oppure come luogo fisico sede di tormenti altrettanto fisici. Questa visione è più frequente andando a ritroso nelle epoche, mentre ai giorni nostri il concetto di Inferno si spiritualizza e riguarda prevalentemente il tormento dell'anima. L'Inferno costituisce una condizione di dannazione eterna e questa condizione è solitamente assegnata in base alla condotta morale e spirituale che la persona ha tenuto in vita.

In quali culture è presente

È un concetto presente in un gran numero di culture precristiane, cristiane e non cristiane. È solitamente identificato con un mondo oscuro e sotterraneo, collegato all'operato del Dio e della creatura superiore che ha originariamente introdotto nella Creazione l'errore, la menzogna, il peccato e, in definitiva, il principio distruttivo dell'ordine delle cose; tale creatura superiore si identifica nel diavolo, nella divinità del male o nell'ebraico/cristiano Satana, a seconda delle culture. In tal senso il concetto di tentatore o demonio, di Inferno e il concetto stesso di male sono intrinsecamente legati. Il tentatore, o divinità negativa, solitamente genera, con il suo operato, tanto l'Inferno, quanto le condizioni che vi trascinano i viventi abbruttendo le loro scelte morali.

Con il passare dei secoli si nota via via una più netta distinzione tra principio divino positivo, costruttivo e misericordioso, e il principio demoniaco, negativo, distruttivo e, quasi sempre, ingannatore. Questa impostazione è fondamentale nelle religioni monoteiste di derivazione Accadico-Semitica (Ebraismo, Cristianesimo e Islam) che sono oggi le più diffuse e professate. Nelle religioni delle origini mediorientali (Babilonesi, Accadici, Semiti, Greci e Fenici) il Chaos, demonio o principe degli inferi, è l'unico vivente prima della nascita degli dei, che dal caos si originano e si coalizzano per contenerlo nei limiti dell'ordine (cosmos).

Culti mediorientali

Accadici, Semitici, Caldei

Le religioni monoteiste, che oggi sono le più professate al mondo, affondano le loro radici negli antichi culti Accadici, Semitici, Caldei e Assiro-Babilonesi. La cosmogonia e la cosmologia delle tre grandi religioni deriva, molto probabilmente, dalla regione e dalla popolazione delle Caldea e da lì i Babilonesi la passarono agli Ebrei. I reperti oggi decifrati risalgono a circa 3.000 anni fa e raccontano la nascita del mondo, delle cose, degli dei e della lotta tra bene e male in modo estremamente vicino a quello che è familiare a chi professa l'Ebraismo, il Cristianesimo e l'Islam.

Nello Zoroastrismo, dove è assai più netta la contrapposizione tra Dio del Bene e Dio del male, l'anima del defunto deve passare sopra il cinvato pertush, il ponte di colui che dà il rendiconto, che si stende tra il picco del Giudizio e il sacro monte Alborz, e su questo ponte sarà deciso il suo destino: esso, infatti, si stende sull'abisso degli inferi e si allarga distendendosi ampio quanto nve giavellotti per i buoni, ma si riduce alla lama come di un rasoio per i malvagi che, caduti nell'abisso, si ritrovano condannati all'Inferno nelle mani di Ahriman, il malefico dio mentitore. In tutti questi casi l'Inferno è un luogo sotterraneo, buio, abitato da creature mostruose, sorde ad ogni ragionevolezza e ad ogni bene umanamente concepibile.

Egiziani

Nei culti egizi antichi l'Inferno è Amenti, ha una valenza duplice e duplice è il ruolo del dio malvagio Seth, da un lato è il luogo di soggiorno delle anime vuote, malvagi, dall'altro è la sede di creature primordiali e mostruose, prima fra tutte Apep, serpente gigantesco che attacca Ra, per spegnere il Sole e impedire che sorga al mattino. Il ruolo della divinità malefica e distruttrice del male è condiviso da figure molto diverse tra loro. Alle creature caotiche e mostruose di Amenti, il mondo sotterraneo, si contrappone Seth: il dio "del sole che prosciuga", della sete febbrile che uccide, del tramonto del giorno e della distruzione delle cose.

Seth è il Signore del deserto, adorato dai carovanieri che si spostavano tra un'oasi e l'altra. Seth è una divinità a tutti gli effetti, di pari potere agli altri dei e che merita adorazione per la sua possanza. Assolve, inoltre, anche compiti fondamentali: è il dio della guerra e della forza bruta, che insegna ad asservire nella lotta violenta per vincere in battaglia e trovare l'onore.

Alla morte, la persona passa l'orizzonte occidentale e scende, attraverso Atmu, nell'Amenti, il mondo sotterraneo. La salvezza della sua anima dipende dalla preservazione del suo "doppio" o "altro è", che risiede nella mummia o in una statua del suo corpo. Per frustrare i tentativi di distruzione e di consunzione di Seth e della sua corte, vengono recitate formule magiche propiziatorie per ingraziarsi il Dio oscuro e vengono inseriti nella tomba cibi e bevande.

Tuttavia l'anima per salvarsi deve anche aver condotto una vita giusta e devota. Il suo cuore viene pesato nella Sala della Verità per vedere se sia pesante o leggero, mentre il morto dichiara alle divinità: "Non commisi del male, non commisi violenza, non tormentai alcun cuore, non rubai, né feci che qualcuno fosse ucciso col tradimento. Non ridussi i sacrifici, non ferii, non dichiarai il falso né feci piangere alcuno, non mi masturbai né fornicai. Non peccai, o commisi perfidie, non danneggiai la terra coltivata, non fui l'accusatore di alcuno, non mi infuriai senza una buona ragione, non fui sordo alla parola della verità. Non compii stregonerie, né fui blasfemo, non feci che il servo fosse maltrattato dal suo padrone, né rifiutai con odio Dio dal mio cuore".

Il cuore è posto sul piatto di una bilancia, e, nel caso sia più pesante della piuma che è posta sull'altro piatto, sarà dato in pasto ad Ammit, (la divoratrice) creatura mostruosa di Amenti, oppure sarà reincarnato in un maiale e rispedito nel suo mondo. Tale rituale mistico è detto "psicostasia", cioè "pesatura dell'anima". Tuttavia anche nell'inferno Seth ha una valenza duplice rispetto al concetto di bene e male, perché se da un lato è il Dio della distruzione e della consunzione del duplice della persona morta, dall'altro è uno degli dei che protegge la barca di Ra che, nottetempo, transita negli inferi per risorgere nuovamente il mattino dopo. Ra viene attaccato da Apep, il serpente gigantesco e mostruoso e Seth lo difende, gettando al collo del mostro una catena di ferro, che gli fa rigettare ciò che ha inghiottito nella sua fame mostruosa. Le rare volte in cui non vince, si ha un'eclissi di Sole. Con il passare del tempo il culto di Seth diminuisce, ed egli diviene una divinità minore, realmente crudele e malvagia, che slitterà poi, con la tradizione cristiana, nella figura di Satana.

Greci e Romani

Nella civiltà greca, ed in seguito in quella romana, non compare tanto il termine "Inferno", quanto il termine "Inferi", per indicare il sotterraneo "regno dei morti", il cui re è il dio Ade (Plutone o Dite per i Romani) e la cui regina è Persefone (Proserpina per i Romani).

Ade come denominazione di "regno degli Inferi", in realtà, è solo una trasposizione che identifica tale regno col suo stesso

re e signore.

Il regno dei morti greco/latino era, al contrario di quello ebraico e cristiano, un vero e proprio luogo fisico, al quale si

poteva persino accedere in terra da alcuni luoghi impervi, difficilmente raggiungibili o comunque segreti e inaccessibili ai

mortali; nella tradizione greca, per esempio, uno degli ingressi all'Ade si trovava nel paese dei Cimmeri, che si trovava al

confine crepuscolare dell'Oceano, e proprio in questa regione remota Odisseo dovette recarsi per discendere all'Ade ed

incontrare l'ombra dell'indovino Tiresia;

nella tradizione romana, invece, uno degli ingressi infernali si trovava vicino al lago dell'Averno, che poi divenne il nome

del regno infernale stesso, dal quale Enea discese insieme alla Sibilla cumana.

Per quanto riguarda la geografia e la topografia degli Inferi, Omero (nell'"Odissea") non gli dà un carattere di vero e proprio

"regno" esteso, ma lo descrive solamente come una sfera fisica oscura e misteriosa, perlopiù preclusa ai viventi, dove

soggiornano in eterno le ombre (e non le anime) di tutti gli uomini, senza apparente distinzione tra ombre buone ed ombre

malvagie e senza nemmeno un'assegnazione di pena o di premio in base ai meriti terreni.

Solo in seguito si formò il concetto dei "Campi Elisi", ovvero il luminoso luogo ove soggiornano in eterno le anime pie e

virtuose, senza gioia né tristezza, e il concetto del "Tartaro", cioè il tenebroso e terribile luogo dove in eterno vengono

punite le anime dei malvagi.

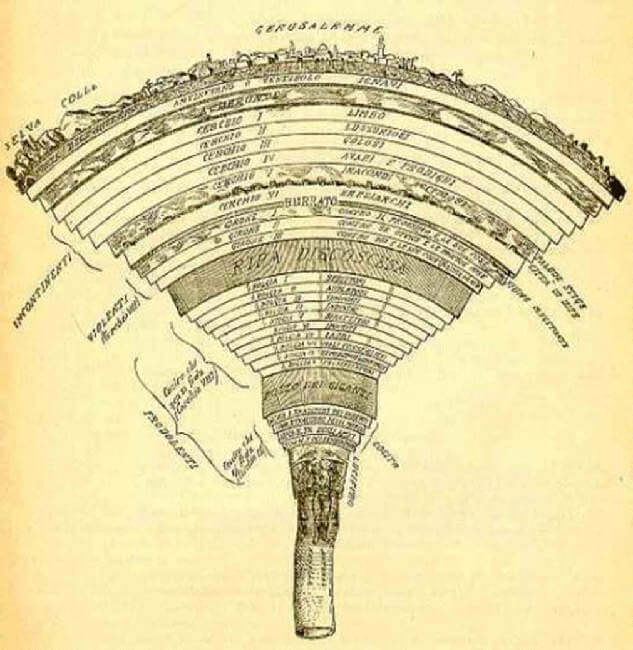

Con Virgilio, poi, che nell' "Eneide" narra la discesa di Enea agli Inferi, la topografia infernale raggiunge la sua massima espressione, nonché estensione: anche il poeta latino divide gli Inferi tra Tartaro e Campi Elisi, ma aggiunge il "Vestibolo", l'atrio infero popolato da mostri e demoni vari, e, recuperando la tradizione greco-latina, nomina i fiumi infernali, cioè Stige, Acheronte, Flegetonte, Lete e Cocito. Inoltre, è sua invenzione poetica la " città di Dite", ovvero la città del re degli Inferi (Dite, appunto) che verrà ripresa nella "Divina Commedia" da Dante Alighieri come la città del re dell'Inferno, cioè Lucifero. Le pene del Tartaro o il premio dei Campi Elisi non erano decisi dagli dei, bensì dai tre giudici infernali Minosse, Radamanto (fratello di Minosse) ed Eaco, che, in base alla condotta morale tenuta in vita dell'ombra, le assegnavano la propria dimora eterna. Per raggiungere il luogo dove i giudici emettevano il verdetto bisognava entrare dall'ingresso guardato da Cerbero poi raggiungere il fiume Acheronte e pagare Caronte per essere traghettati dall'altra parte.

Ebraismo

Nell'Ebraismo antico l'Inferno comincia a cambiare considerevolmente connotazione, rispetto alle altre culture e continua il suo processo di spiritualizzazione. Satana, l'essere superiore attore del male, si configura non più come un dio, ma come una creatura che proviene da Dio stesso e, in una certa accezione, è un suo servitore. Satana dovrebbe annunciare l'"Ira di Dio" e la sua vendetta ai peccatori, ma si diverte crudelmente a tormentarli per il puro gusto della malvagità dell'atto e delle sofferenze indicibili che questo causa.

In quest'ottica tanto l'Inferno quanto il demonio stesso, acquisiscono i nomi ed alcuni tratti caratteristici dei culti dei popoli nemici vicini, i peccatori per eccellenza e traditori della chiamata del Dio di Abramo, che si macchiano dei peggiori crimini. Così il demonio assume anche il nome di Belzebù, una divinità Fenicia, e Hinnom (cioè la Gehenna) diviene il nome dell'Inferno al posto di Sheol, il "posto dei morti sottoterra". Hinnom era il nome del posto dove veniva adorato Moloch, il cui idolo era di bronzo e ospitava una fornace ardente dove venivano gettate le vittime, solitamente giovani, dei sacrifici umani. L'Inferno passa dunque da semplice luogo "sotterraneo" a fornace ardente dove i malvagi soffrono bruciando, a causa della presenza corruttrice di una creatura tentatrice, inconcepibilmente e gratuitamente malvagia: un'immagine che ritroviamo successivamente nel culto cristiani.

Cristianesimo

La parola latina "inferno" non assume nelle scritture greche del Nuovo Testamento il significato di tormento di fuoco o luogo abitato dalle fiamme. Il termine latino "inferno" nelle bibbie italiane non si traduce in maniera sempre uniforme e il termine greco "ades" mantiene il significato che troviamo nell'Antico Testamento cioè luogo di inattività. Gli ebrei non concepivano l'uomo dotato di un'anima immortale pertanto sembra che il significato attuale dato all'inferno biblico derivi da tradizioni teologiche più tardive e risenta dell'influenza della Divina Commedia di Dante.

Nella teologia cristiana

La dottrina cristiana sul tema infernale riprende quella ebraica e più in genere le figure tipiche delle religioni del Mediterraneo. L'Inferno è un luogo dominato dalle fiamme e dalle tenebre, da cui i dannati possono vedere i santi, i beati e i penitenti che riposano nella beatitudine del Paradiso o nell’attesa del Purgatorio, e non possono ottenere sollievo alcuno, privi d'ogni speranza.

Va comunque precisato che il termine "inferno" non è mai citato nella Bibbia.

Per i teologi della filosofia Scolastica, l'Inferno è semplicemente la lontananza da Dio, la privazione della Sua luce divina, e proprio in questo consiste in realtà la pena infernale, al di là dell'immaginario poetico. Infatti, l'anima ha naturale e ardente desiderio di Dio, cioè dell'Infinito, della Verità, della Bellezza e dell'Amore Assoluto; dunque, la privazione "in eternuum" di tale supremo obiettivo del desiderio umano, condanna l'anima alla propria perenne sofferenza. La vicinanza, essere in Dio, da Dio e per Dio, è per l'anima, sul piano oggettivo, la realizzazione della propria essenza originaria, e, su quello soggettivo, la propria felicità; in realtà, questi due "piani", in Dio si sovrappongono, diventando un unico, sommo "piano". Non è Dio a dannare l'anima, dunque, ma è l'anima che si condanna durante la vita, rifiutando stoltamente la Via della salvezza.

L'Inferno secondo John Milton

L'Inferno è stato descritto e mostrato anche nell'opera del poeta inglese John Milton "Paradiso Perduto" ("Paradise Lost", 1667).

Egli narra la caduta di Satana/Lucifero, dalla cui stessa iniquità nacque l'Inferno, per volontà divina: Dio stesso, dunque, dispose la creazione di un luogo di eterna e totale oscurità e sofferenza, nel quale poter esiliare gli angeli ribelli, che per Sua volontà non annichilì. La descrizione che Milton dà dell'Inferno è una delle più spaventevoli ed impressionanti della letteratura e dell'immaginario poetico:

« (...) egli subito osserva quell'aspro e pauroso e desolato luogo,

quella prigione orribile e attorno fiammeggiante,

come una grande fornace, e tuttavia da quelle

fiamme nessuna luce, ma un buio trasparente, una tenebra

nella quale si scorgono visioni di sventura,

regioni di dolore e ombre d'angoscia, e il riposo e la pace

non si troveranno, né mai quella speranza che ogni cosa

solitamente penetra; e solo una tortura senza fine

urge perenne, e un diluvio di fiamme nutrito

di zolfo sempre ardente, mai consunto (...) »

(John Milton, "Paradiso Perduto", libro I, vv. 59-69)

Milton, tuttavia, ispirato dal poema di Dante e influenzato dalla teologia cristiana, non dà una semplice visione poetica e metafisica dell'Inferno, ma anch'esso dichiara la dimensione infernale anche come una dimensione spirituale nell'uomo. Infatti, il "suo" stesso Satana, dice:

«Me miserevole! Per quale varco potrò mai fuggire

l'ira infinita e l'infinita disperazione?

Perché dovunque fugga è sempre l'inferno; sono io l'inferno (...) »

(John Milton, "Paradiso Perduto", libro IV, vv. 76-78)

Dunque, l'Inferno di Milton è nell'anima, prima che nella sfera metafisica, anzi, la sfera metafisica stessa è nell'anima.

CONGRESSO ADI – SD Torino 2011

Dante e Levi: Percorsi di Letture Parallele

di L. Mondo

La redazione definitiva di Se questo è un uomo del 1958 si apre con una poesia senza titolo posta in epigrafe che ricalca

alcuni versetti di Shemà ( che in ebraico significa “Ascolta”), la preghiera fondamentale degli ebrei. Nel decimo verso

compare la prima parola tratta dalla Commedia, si tratta del verbo “considerate”:

Considerate se questo è un uomo/ che lavora nel fango (…) considerate se questa è una donna/, senza capelli e senza nome

,

il riferimento è alla dignità calpestata degli esseri umani e la memoria corre subito all’invocazione di Ulisse ai suoi

compagni nella bolgia dei consiglieri di frode, Canto XXVI dell’Inferno, vv.118-120:

Considerate la vostra semenza :/ fatti non foste a viver come bruti/ ma per seguire virtute e conoscenza

.

La meditazione su ciò che distingue l’uomo dal bruto e sul compito morale della conoscenza accomuna già in apertura i due autori.

La figura dell’eroe greco sarà poi al centro del capitolo Il canto di Ulisse dove il Levi prigioniero prova a raccontare al

giovane deportato Jean, che nel campo svolge la funzione di Pikolo ( Piccolo), vale a dire fattorino-scritturale, addetto

alla pulizia della baracca, qualcosa dell’Italia.

E’ uno dei rari momenti di tregua nei quali la comunicazione umana è ancora possibile.

Come scrive Giovanni Tesio nell’Introduzione a Se questo è un uomo ( Einaudi, Torino 1992), per Levi il vero incontro con

Dante avviene nel lager, attraverso quella esperienza Dante diventa lo scrittore guida e, dopo il lager Dante sarà l’ispiratore

del viaggio a ritroso per riportare alla luce, attraverso la scrittura, la memoria dell’inferno vissuto.

Come l’Inferno di Dante, il libro di Levi contiene un Prologo, che si colloca fuori dall’Inferno ( il primo capitolo intitolato Il viaggio) da questo momento in poi l’autore utilizzerà soltanto il tempo presente, non un presente storico ma un presente assoluto, poiché l’idea del tempo dentro il lager non contempla più la nozione di futuro e rimuove l’esistenza del passato. La scelta del presente serve anche a ricordare che, come l’inferno dantesco, anche Auschwitz è sempre presente, in quanto eterno pericolo che incombe sull’umanità Nel viaggio possiamo seguire il passaggio dal mondo dell’umanità a quello della disumanità, un viaggio dentro un vagone merci, “verso il nulla, un viaggio all’ingiù, verso il fondo”( Se questo è un uomo, op.cit, p. 10) dove subito si presenta alla memoria l’imbuto dell’inferno dantesco.

In Levi, come in Dante, scrive Cesare Segre “Il modo per indicare il raggiungimento dell’umiliazione massima è topologicamente uno sprofondamento “siamo arrivati al fondo”, mentre la soglia del passaggio alla tragedia avviene attraverso l’irruzione del grottesco: l’apparizione degli strani individui che si muovono come pupazzi con in testa un buffo berrettino e una palandrana a righe e che marciano al ritmo della canzone Rosamunda. ( C. Segre, Letteratura italiana. Il secondo Novecento, Einaudi, Torino 1996- 2007, p. 144)

Forti sono le assonanze tra la condizione dei prigionieri e quella dei dannati: dai barbarici latrati dei tedeschi, al soldato,

moderno Caronte, che anziché apostrofare i deportati gridando “Guai a voi anime prave”, come Levi si aspetta di sentire,

memore del canto III dell’Inferno, domanda orologi e denaro.

Infine la citazione dantesca si fa esplicita all’inizio del secondo capitolo intitolato Sul fondo, ma con una distinzione

degradante. Se questo è l’inferno, dirà Levi, si tratta di un inferno moderno, dove non c’è posto per la sacralità,

la solennità. Il Caronte-soldato tedesco è un personaggio squallido e mediocre che non ha nessuno dei tratti apocalittici

dei personaggi luciferini danteschi. In questi soldati c’è solo la convinzione di dovere ubbidire a un ordine di servizio,

è “la banalità del male” così come ce l’ha descritta nel suo saggio Hannah Arendt, cioè il male perpetrato con

l’abito dimesso e quotidiano del conformismo.

Il capitolo Sul fondo comincia con l’immagine di una scritta ARBEIT MACHT FREI ( Il lavoro rende liberi): beffardo ammonimento

che ricalca le parole scolpite sulla porta dell’Inferno dantesco, “Il cui ricordo ancora mi percuote nei sogni”

dice Levi (op.cit, p. 17); “percuote” è verbo caro a Dante

(or son venuto/ là dove molto pianto mi percuote,

Inferno, canto V, vv. 26-27;

tosto che nella vista mi percosse

Purgatorio, canto XXX, v.40,).

Attraverso questa porta si entra nella città dolente, nell’eterno dolore, tra la perduta gente di Auschwitz-Birkenau.

Levi è lo scrittore che forse più di altri sopravvissuti alla Shoah ha posto il linguaggio al centro dei suoi resoconti del Lager, Levi forza il linguaggio verso la chiarezza lapidaria, la precisione del semplice dettaglio, la concisione descrittiva, il ritorno alla lingua ordinaria; interroga la lingua e il lettore su una nuova riflessione, sul significato dei termini usuali di “bene” e “male”, “giusto” e “ingiusto”, “fame, paura, dolore”, ecc.

Affermare che alcuni aspetti del lager sono inesprimibili e arrestarsi davanti all’indicibile, mantenendo il diritto etico all’esistenza di una soglia di riservatezza, diviene in Levi un topos retorico, una strategia della comunicazione che produce una reazione forte e raggiunge lo scopo di dire, pur negando di dire.

Mai in Levi prevale la resa al silenzio, egli stesso ne I sommersi e i salvati distingue i sopravvissuti in due categorie:

“quelli che raccontano” e “quelli che tacciono” e non v’è dubbio, come ha fatto notare Marco Belpoliti,

curatore del volume Conversazioni e interviste che egli sia tra i primi, per il suo impegno come oratore pubblico

e oggetto di interviste (terzo filone importante della sua personalità, insieme ai mestieri di chimico e di scrittore.)

Negare che comunicare si può è falso: si può sempre. Rifiutare di comunicare è colpa

, afferma Levi in I sommersi e i

salvati in un capitolo dedicato al tema della comunicazione (op.cit, p.69).

Infine in Storia di dieci giorni, capitolo finale del libro, il ritorno alla vita è rappresentato dalla rottura della

circolarità claustrofobica dello spazio concentrazionario quale Levi ci aveva descritto all’inizio del libro. Si tratta

dei due poli opposti dello stesso viaggio che inizia con la perdita di sé e si conclude con la riappropriazione di sé,

secondo un movimento circolare. La riconquista della propria dignità avviene dopo la rottura del filo spinato, fuori dal

reticolato, fuori dall’imbuto dell’inferno, quando ritornati uomini si può volgere di nuovo il viso verso l’alto e riveder

le stelle

(Inferno, canto XXXIV, v. 139).

C’è ancora un tema importante ed è quello dell’amicizia, partendo dalle dichiarazioni di Dante nelle Rime sul valore

dell’amicizia: relazione con Cavalcanti e gli altri poeti stilnovisti Guido i’ vorrei che tu e Lapo ed io

(Rime, IX), il suo rapporto con Virgilio, amico e guida, con Brunetto Latini (Inferno , XV) fino a Levi per

il quale l’amicizia permea tutti gli aspetti della vita.

Levi ce ne dà una definizione in una poesia poco nota intitolata Agli amici del 1985 nella quale i momenti di amicizia

diventano l’unità di misura della vita. La sua opera è costellata dal vocabolario e dalle immagini dell’amicizia: già nella

preghiera “Shemà” che apre Se questo è un uomo,

il cibo caldo e visi amici

contribuiscono a definire il mondo comune che è

l’antitesi del lager, poi c’è l’amicizia con l’inseparabile Alberto che scomparirà nella marcia di evacuazione del campo,

l’amicizia fraterna con l’operaio Lorenzo che lo aiuta a sopravvivere, ma anche l’amicizia che sente nei confronti lettori

(in Dello scrivere oscuro), per i libri e gli autori preferiti (in La ricerca delle radici) persino per i metalli

(“metalli amici” e “metalli nemici” in Il Sistema periodico). La rete di affinità che Levi tende a creare

tra gli elementi, la sua ricerca di un senso di comunità sono elementi costitutivi della sua sensibilità etica e di un

pensare all’antica

, come scrive Gordon, premoderno, o almeno "premodernista”

(Gordon, Primo Levi: le virtù dell’uomo normale, Carocci, Roma 2003, p. 193).

- BIBLIOGRAFIA

- D. Alighieri, La Divina Commedia, ( a cura di N. Sapegno), Nuova Italia, Firenze 1955

- P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1958

- P. Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 1986

- J. Améry, Intellettuale ad Auschwitz (1966), Adelphi, Milano 1987

- H. Arendt, La banalità del male Eichmann a Gerusalemme (1963), Feltrinelli, Milano 1964

- M. Belpoliti ( a cura di), Primo Levi, Marcos y Marcos, Milano 1997

- L. Mondo, Primo Levi e Dante, in Atti del Convegno internazionale di S. Salvatore Monferrato, 26-27 settembre 1991

- C. Segre, Se questo è un uomo, in Letteratura italiana. Il secondo Novecento, ( a cura di A.Asor Rosa), Einaudi , Torino 1996-2007

UNA STAGIONE ALL’INFERNO

di Arthur Rimbaud

Nell’aprile del 1873, all’età di 19 anni, di ritorno in Francia dall’Inghilterra, Arthur Rimbaud inizia a scrivere

Une saison en Enfer (Una stagione all’Inferno) che terminerà nell’agosto dello stesso anno.

L’opera esprime la profonda crisi in cui viene a trovarsi il poeta e rappresenta emblematicamente l’addio alla poesia

tradizionale.

“Addio L’autunno di già!... ma perché rimpiangere un eterno sole, se siamo impegnati nella scoperta della chiarezza divina, lontana da chi muore sulle stagioni.

L’autunno. La nostra barca alta nelle brume immobili volge verso il porto della miseria, la città enorme dal cielo chiazzato di fuoco e di fango. Ah! gli stracci putridi,il pane inzuppato di pioggia, l’ubriachezza, i mille amori che mi hanno crocefisso! Non la smetterà mai questa lamia, regina di milioni di anime e di corpi morti e che saranno giudicati! Mi rivedo con la pelle corrosa dal fango dalla peste, pieno di vermi i capelli e le ascelle e vermi ancor più grossi nel cuore, disteso tra gli sconosciuti senza età, senza sentimento … Avrei potuto morirci … Orrenda evocazione!...”

VIOLENZA SULLE DONNE:

il femicidio, l’omicidio di genere.

E’ uscita ad aprile sulla stampa la notizia che dall’inizio dell’anno, in Italia, già 50 donne sono state uccise, si ritiene che il dato sia inferiore alla realtà e che nel 2012 bisogna attendersi circa 150 casi di uccisione di donne.

I pochi dati disponibili si devono alla paziente ricerca di studiose sugli organi di informazione, è certamente strano che sia l’Istat che altri organismi pubblici non forniscano delle statistiche al riguardo, il femicidio non è solo una sottocategoria dell’omicidio, ma un vero e proprio modello di pensiero, quello che genericamente implica il possesso della persona amata, non si accetta, da parte degli esecutori, che un soggetto considerato più debole, si opponga alla propria volontà.

Casa delle donne in un lavoro pubblicato sul suo sito dal titolo Uomini che uccidono le donne. Indagine sul femicidio in

Italia

riporta una serie di dati raccolti consultando giornali nazionali e locali e sono ritenuti sottostimati.

| ANNO | NUMERO ASSOLUTO |

|---|---|

| 2011 | 120 |

| 2010 | 127 |

| 2009 | 119 |

| 2008 | 113 |

| 2007 | 103 |

| 2006 | 101 |

| 2005 | 84 |

| TOTALE | 767 |

IL GENOCIDIO in RWANDA

La guerra civile ruandese e il genocidio che ne derivò sono alcuni tra gli episodi più sanguinosi della storia del ventesimo secolo. Negli anni ’90, gli stati del Rwanda e del Burundi erano abitati per la maggioranza dall’etnia Hutu (pari al 90% della popolazione) ma governati dalla minoranza Tutsi.

La rigida divisione etnica, priva di qualsiasi fondamento, data la presenza di innumerevoli gruppi tribali, venne forzatamente istituzionalizzata durante il periodo coloniale a cavallo tra Ottocento e Novecento. I coloni tedeschi prima e quelli belgi poi, ai quali fu affidato il paese in seguito alla prima guerra mondiale con il sostegno dei missionari cattolici, introdussero apposite carte d’identità che classificavano una persona in base ai somatici e allo status sociale.

In tale contesto, i Tutsi beneficiarono di un trattamento preferenziale perché, oltre che maggiormente inclini ai canoni occidentali, erano più ricchi e ben disposti nei confronti dei dominatori europei, tanto da essere inseriti nell’amministrazione coloniale e considerati veri e propri uomini di fiducia cui affidare incarichi politici. Tra il 1959 e il 1961 la rivolta dell’etnia sottomessa degli Hutu, promossa dal movimento per l’emancipazione, riuscì a spodestare la classe dirigente Tutsi, ad abbattere la monarchia e a proclamare la repubblica, il 1 luglio 1962, con la dipartita del Belgio, il Ruanda conquistò l’indipendenza. La svolta politica avvenne però in maniera tutt’altro che pacifica: migliaia di persone morirono negli scontri interetnici e centinaia di Tutsi furono costretti a emigrare nei paesi limitrofi per non subire le persecuzioni e le vendette di natura razzista in risposta alla dominazione coloniale. Gli anni seguenti furono caratterizzati da ulteriori violenze, dove a partire dal 1973, il generale Hutu Juvenal Habyarimana instaurò un regime autoritario che si protrasse per più di vent’anni.

Verso la fine degli anni Ottanta, nella comunità Tutsi rifugiatasi in Uganda, nacque il Fronte patriottico ruandese (RPF), che si prefiggeva l’obiettivo di favorire il ritorno dei profughi in patria, anche attraverso la conquista militare del potere.

Il 4 agosto 1993, il presidente Habyarimana sottoscrisse un accordo che prevedeva il rientro dei profughi tutsi dal Burundi e

che concedeva ad alcuni membri del Fronte ruoli istituzionali e militari di rilievo.

Il 6 aprile 1994 i presidenti del Ruanda e del Burundi, entrambi di etnia Hutu, morirono in un misterioso incidente, l’aereo

sul quale viaggiavano fu colpito da un missile.

Per vendicare l’accaduto, nei giorni seguenti, nelle zone controllate dalleFAR,

le forze armate ruandesi, venne dato l’ordine,

per radio “di uccidere gli scarafaggi tutsi”; per cento giorni non ci fu tregua e furono uccise circa un milione di persone;

i carnefici non sono facilmente identificabili perché la direttiva era che ogni appartenente all’etnia Hutu avrebbe dovuto

partecipare attivamente al massacro o sarebbe stato ucciso a sua volta. Le persone coinvolte nel genocidio sono circa mezzo

milione tra mandanti, esecutori e persone coinvolte in crimini come lo stupro.

Né l’ONU né altri stati intervennero per fermare il massacro che ebbe termine intorno alla metà di luglio, con la vittoria

del RPF, guidato dall’odierno presidente Paul Kagame, sulle forze governative.

Nei mesi successivi si verificò un controesodo di massa, per paura di ritorsioni da parte dei Tutsi tornati al potere un

milione di Hutu scapparono verso i paesi confinanti.

Il Tribunale penale internazionale per i crimini commessi in Ruanda sta portando avanti lentamente ma con efficacia il suo

delicato lavoro, ricercando e condannando i responsabili dei massacri.

BUSH RACCONTA l’11 SETTEMBRE

L’uomo che fu il fulcro delle decisioni prese dal governo Usa di fronte al più cruento attacco terroristico avvenuto sul suolo americano racconta la personale esperienza di quelle ore tragiche e dei giorni che seguirono all'11 settembre 2011.

A 10 anni dall'attentato, per la prima volta, l’ex presidente rivela le sue emozioni e i suoi pensieri: cosa lo guidò nelle decisioni prese nei minuti, le ore e i giorni seguenti l’attacco. Nella più accurata intervista che abbia mai rilasciato sull’argomento, Bush fornisce un resoconto intimo su ciò che dovette affrontare come comandante in capo incaricato di proteggere i propri concittadini e come padre di famiglia preoccupato per i suoi cari

Nell’intervista Bush ricostruisce gli eventi di quelle giornate: dal jogging mattutino alla visita alla scuola dove fu informato

dell’attacco; la difficoltà di trovarsi in un’aula piena di bambini e di fronte alla stampa; i primi tentativi per mettersi in

contatto con la nazione; le preoccupazioni dei Servizi Segreti relative alla sua sicurezza sull’Air Force One; il flusso di

informazioni provenienti dall’esercito, dall’intelligence e dagli organi di informazioni. Senza dimenticare la visita a

Ground Zero, avvenuta il 14 settembre: Dall’alto sembrava una gigantesca cicatrice – ricorda Bush. Ma quando mi recai sul luogo,

era come se stessi camminando all’inferno

. L’ex presidente confessa anche i timori personali, condivisi con il resto della

popolazione, legati alla sorte dei propri cari. Una delle mie preoccupazioni, simile a quella di tante persone, fu: mia moglie,

Laura, sta bene? E le mie figlie?

.

“L’11 settembre – conclude Bush – sarà un giorno che rimarrà segnato sul calendario. Come la giornata che ricorda Pearl Harbor.

Per quelli di noi che l’hanno vissuto, sarà un giorno che non dimenticheremo mai

.

Intervista rilasciata il 5/09/2011 a National Geographic Channel.

IGNAVI

Indice

- I. Kant

- A. Manzoni: Promossi sposi

- G. Flaubert: Madame Bovary

- E. Montale: Meriggire pallido e assorto

- L. Pirandello: Così è se vi pare

- A. Gramsci: Odio gli indifferenti

- I. Svevo: La coscienza di zeno

- A. Moravia: Gli indifferenti

- P. Levi: I sommersi e i salvati

- M. Medeiros: Lentamente Muore

- R. Saviano: Gomorra

- P. Colaprico: Caso Englaro

- F. Ervaz: Se ti abbraccio non aver paura

- D. Bignardi: Vanity Fair

Immanuel Kant

Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?(1784)

«Illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro, Imputabile a se stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto d'intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto dell'Illuminismo. »

"Se io ho un libro che pensa per me, se ho un direttore spirituale che pensa per me… io non ho più bisogno di darmi pensiero di me. Non ho bisogno pensare, purché possa solo pagare…". Gli interessati tutori imprigionano i vili e i pigri nella "carrozzina da bambini" paventando loro i rischi che si corrono a voler camminare da soli. Non s'impara a camminare senza cadere, ma questo li terrorizza, per cui rimarranno infanti per tutta la loro vita.

Alessandro Manzoni

I Promessi Sposi (1840)

Capitolo I

Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628, don Abbondio, curato d'una delle terre accennate di sopra: il nome di questa, né il casato del personaggio, non si trovan nel manoscritto, né a questo luogo né altrove. Diceva tranquillamente il suo ufizio, e talvolta, tra un salmo e l'altro, chiudeva il breviario, tenendovi dentro, per segno, l'indice della mano destra, e, messa poi questa nell'altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra, e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero: poi alzava il viso, e, girati oziosamente gli occhi all'intorno, li fissava alla parte d'un monte, dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe e inuguali pezze di porpora. Aperto poi di nuovo il breviario, e recitato un altro squarcio, giunse a una voltata della stradetta, dov'era solito d'alzar sempre gli occhi dal libro, e di guardarsi dinanzi: e così fece anche quel giorno. Dopo la voltata, la strada correva diritta, forse un sessanta passi, e poi si divideva in due viottole, a foggia d'un ipsilon: quella a destra saliva verso il monte, e menava alla cura: l'altra scendeva nella valle fino a un torrente; e da questa parte il muro non arrivava che all'anche del passeggiero. I muri interni delle due viottole, in vece di riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo, sul quale eran dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che finivano in punta, e che, nell'intenzion dell'artista, e agli occhi degli abitanti del vicinato, volevan dir fiamme; e, alternate con le fiamme, cert'altre figure da non potersi descrivere, che volevan dire anime del purgatorio: anime e fiamme a color di mattone, sur un fondo bigiognolo, con qualche scalcinatura qua e là. Il curato, voltata la stradetta, e dirizzando, com'era solito, lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non s'aspettava, e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano, l'uno dirimpetto all'altro, al confluente, per dir così, delle due viottole: un di costoro, a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori, e l'altro piede posato sul terreno della strada; il compagno, in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. L'abito, il portamento, e quello che, dal luogo ov'era giunto il curato, si poteva distinguer dell'aspetto, non lasciavan dubbio intorno alla lor condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde, che cadeva sull'omero sinistro, terminata in una gran nappa, e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo: due lunghi mustacchi arricciati in punta: una cintura lucida di cuoio, e a quella attaccate due pistole: un piccol corno ripieno di polvere, cascante sul petto, come una collana: un manico di coltellaccio che spuntava fuori d'un taschino degli ampi e gonfi calzoni: uno spadone, con una gran guardia traforata a lamine d'ottone, congegnate come in cifra, forbite e lucenti: a prima vista si davano a conoscere per individui della specie de' bravi. …

Capitolo II

Si racconta che il principe di Condé dormì profondamente la notte avanti la giornata di Rocroi: ma, in primo luogo, era molto affaticato; secondariamente aveva già date tutte le disposizioni necessarie, e stabilito ciò che dovesse fare, la mattina. Don Abbondio in vece non sapeva altro ancora se non che l'indomani sarebbe giorno di battaglia; quindi una gran parte della notte fu spesa in consulte angosciose. Non far caso dell'intimazione ribalda, né delle minacce, e fare il matrimonio, era un partito, che non volle neppur mettere in deliberazione. Confidare a Renzo l'occorrente, e cercar con lui qualche mezzo... Dio liberi! - Non si lasci scappar parola... altrimenti... ehm! - aveva detto un di que' bravi; e, al sentirsi rimbombar quell'ehm! nella mente, don Abbondio, non che pensare a trasgredire una tal legge, si pentiva anche dell'aver ciarlato con Perpetua. Fuggire? Dove? E poi! Quant'impicci, e quanti conti da rendere! A ogni partito che rifiutava, il pover'uomo si rivoltava nel letto. Quello che, per ogni verso, gli parve il meglio o il men male, fu di guadagnar tempo, menando Renzo per le lunghe. Si rammentò a proposito, che mancavan pochi giorni al tempo proibito per le nozze; "e, se posso tenere a bada, per questi pochi giorni, quel ragazzone, ho poi due mesi di respiro; e, in due mesi, può nascer di gran cose". Ruminò pretesti da metter in campo; e, benché gli paressero un po' leggieri, pur s'andava rassicurando col pensiero che la sua autorità gli avrebbe fatti parer di giusto peso, e che la sua antica esperienza gli darebbe gran vantaggio sur un giovanetto ignorante. "Vedremo, - diceva tra sé: - egli pensa alla morosa; ma io penso alla pelle: il più interessato son io, lasciando stare che sono il più accorto. Figliuol caro, se tu ti senti il bruciore addosso, non so che dire; ma io non voglio andarne di mezzo". Fermato così un poco l'animo a una deliberazione, poté finalmente chiuder occhio: ma che sonno! che sogni! Bravi, don Rodrigo, Renzo, viottole, rupi, fughe, inseguimenti, grida, schioppettate. Il primo svegliarsi, dopo una sciagura, e in un impiccio, è un momento molto amaro. La mente, appena risentita, ricorre all'idee abituali della vita tranquilla antecedente; ma il pensiero del nuovo stato di cose le si affaccia subito sgarbatamente; e il dispiacere ne è più vivo in quel paragone istantaneo. Assaporato dolorosamente questo momento, don Abbondio ricapitolò subito i suoi disegni della notte, si confermò in essi, gli ordinò meglio, s'alzò, e stette aspettando Renzo con timore e, ad un tempo, con impazienza. Lorenzo o, come dicevan tutti, Renzo non si fece molto aspettare. Appena gli parve ora di poter, senza indiscrezione, presentarsi al curato, v'andò, con la lieta furia d'un uomo di vent'anni, che deve in quel giorno sposare quella che ama. Era, fin dall'adolescenza, rimasto privo de' parenti, ed esercitava la professione di filatore di seta, ereditaria, per dir così, nella sua famiglia; professione, negli anni indietro, assai lucrosa; allora già in decadenza, ma non però a segno che un abile operaio non potesse cavarne di che vivere onestamente. Il lavoro andava di giorno in giorno scemando; ma l'emigrazione continua de' lavoranti, attirati negli stati vicini da promesse, da privilegi e da grosse paghe, faceva sì che non ne mancasse ancora a quelli che rimanevano in paese. Oltre di questo, possedeva Renzo un poderetto che faceva lavorare e lavorava egli stesso, quando il filatoio stava fermo; di modo che, per la sua condizione, poteva dirsi agiato. E quantunque quell'annata fosse ancor più scarsa delle antecedenti, e già si cominciasse a provare una vera carestia, pure il nostro giovine, che, da quando aveva messi gli occhi addosso a Lucia, era divenuto massaio, si trovava provvisto bastantemente, e non aveva a contrastar con la fame. Comparve davanti a don Abbondio, in gran gala, con penne di vario colore al cappello, col suo pugnale del manico bello, nel taschino de' calzoni, con una cert'aria di festa e nello stesso tempo di braverìa, comune allora anche agli uomini più quieti. L'accoglimento incerto e misterioso di don Abbondio fece un contrapposto singolare ai modi gioviali e risoluti del giovinotto. …

Capitolo IX

…Era essa l'ultima figlia del principe ***, gran gentiluomo milanese, che poteva contarsi tra i più doviziosi ddla città. Ma l'alta opinione che aveva del suo titolo gli faceva parer le sue sostanze appena sufficienti, anzi scarse, a sostenerne il decoro; e tutto il suo pensiero era di conservarle, almeno quali erano, unite in perpetuo, per quanto dipendeva da lui. Quanti figliuoli avesse, la storia non lo dice espressamente; fa solamente intendere che aveva destinati al chiostro tutti i cadetti dell'uno e dell'altro sesso, per lasciare intatta la sostanza al primogenito, destinato a conservar la famiglia, a procrear cioè de' figliuoli, per tormentarsi a tormentarli nella stessa maniera. La nostra infelice era ancor nascosta nel ventre della madre, che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita. Rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe un monaco o una monaca; decisione per la quale faceva bisogno, non il suo consenso, ma la sua presenza. Quando venne alla luce, il principe suo padre, volendo darle un nome che risvegliasse immediatamente l'idea del chiostro, e che fosse stato portato da una santa d'alti natali, la chiamò Gertrude. Bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le si diedero in mano; poi santini che rappresentavan monache; e que' regali eran sempre accompagnati con gran raccomandazioni di tenerli ben di conto; come cosa preziosa, e con quell'interrogare affermativo: - bello eh? - Quando il principe, o la principessa o il principino, che solo de' maschi veniva allevato in casa, volevano lodar l'aspetto prosperoso della fanciullina, pareva che non trovasser modo d'esprimer bene la loro idea, se non con le parole: - che madre badessa! - Nessuno però le disse mai direttamente: tu devi farti monaca. Era un'idea sottintesa e toccata incidentemente, in ogni discorso che riguardasse i suoi destini futuri. Se qualche volta la Gertrudina trascorreva a qualche atto un po' arrogante e imperioso, al che la sua indole la portava molto facilmente, - tu sei una ragazzina, - le si diceva: - queste maniere non ti convengono: quando sarai madre badessa, allora comanderai a bacchetta, farai alto e basso -. Qualche altra volta il principe, riprendendola di cert'altre maniere troppo libere e famigliari alle quali essa trascorreva con uguale facilità, - ehi! ehi! - le diceva; - non è questo il fare d'una par tua: se vuoi che un giorno ti si porti il rispetto che ti sarà dovuto, impara fin d'ora a star sopra di te: ricordati che tu devi essere, in ogni cosa, la prima del monastero; perché il sangue si porta per tutto dove si va. …

Capitolo X

… Noi non seguiremo Gertrude in quel giro continuato di spettacoli e di divertimenti. E neppure descriveremo, in particolare e per ordine, i sentimenti dell'animo suo in tutto quel tempo: sarebbe una storia di dolori e di fluttuazioni, troppo monotona, e troppo somigliante alle cose già dette. L'amenità de' luoghi, la varietà degli oggetti, quello svago che pur trovava nello scorrere in qua e in là all'aria aperta, le rendevan più odiosa l'idea del luogo dove alla fine si smonterebbe per l'ultima volta, per sempre. Più pungenti ancora eran l'impressioni che riceveva nelle conversazioni e nelle feste. La vista delle spose alle quali si dava questo titolo nel senso più ovvio e più usitato, le cagionava un'invidia, un rodimento intollerabile; e talvolta l'aspetto di qualche altro personaggio le faceva parere che, nel sentirsi dare quel titolo, dovesse trovarsi il colmo d'ogni felicità. Talvolta la pompa de' palazzi, lo splendore degli addobbi, il brulichìo e il fracasso giulivo delle feste, le comunicavano un'ebbrezza, un ardor tale di viver lieto, che prometteva a se stessa di disdirsi, di soffrir tutto, piuttosto che tornare all'ombra fredda e morta del chiostro. Ma tutte quelle risoluzioni sfumavano alla considerazione più riposata delle difficoltà, al solo fissar gli occhi in viso al principe. Talvolta anche, il pensiero di dover abbandonare per sempre que' godimenti, gliene rendeva arnaro e penoso quel piccol saggio; come l'infermo assetato guarda con rabbia, e quasi rispinge con dispetto il cucchiaio d'acqua che il medico gli concede a fatica. Intanto il vicario delle monache ebbe rilasciata l'attestazione necessaria, e venne la licenza di tenere il capitolo per l'accettazione di Gertrude. Il capitolo si tenne; concorsero, com'era da aspettarsi, i due terzi de' voti segreti ch'eran richiesti da' regolamenti; e Gertrude fu accettata. Lei medesima, stanca di quel lungo strazio, chiese allora d'entrar più presto che fosse possibile, nel monastero. Non c'era sicuramente chi volesse frenare una tale impazienza. Fu dunque fatta la sua volontà; e, condotta pomposamente al monastero, vestì l'abito. Dopo dodici mesi di noviziato, pieni di pentimenti e di ripentimenti, si trovò al momento della professione, al momento cioè in cui conveniva, o dire un no più strano, più inaspettato, più scandaloso che mai, o ripetere un sì tante volte detto; lo ripeté, e fu monaca per sempre. …

Gustave Flaubert